Une inversion du test de Turing

Item

-

Titre de la relation / annotation

-

Une inversion du test de Turing

-

Argument de l'annotation

-

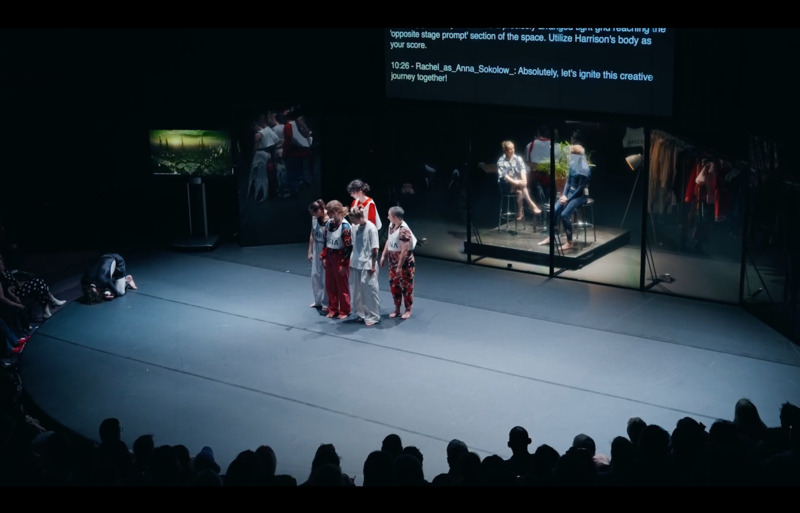

Le spectacle Plagiary démarre sur une voix synthétique annonçant d’emblée son statut de « performance méta-systémique » : ce que le public s’apprête à voir n’est pas une œuvre achevée, mais le cadre (framework) d’une œuvre en perpétuelle genèse. Chaque représentation est unique, non reproductible, et repose sur une intelligence artificielle entraînée à partir de 565 giga-octets de données textuelles — l’équivalent, nous dit-on, de 10 000 ans de discours ininterrompu. Cette IA génère également des images à partir d’un répertoire de 5 milliards de fichiers visuels, projetés tout au long de la performance selon un principe d’abondance algorithmique.

Les protocoles dramaturgiques sont exposés au public : les interprètes reçoivent leurs instructions via des oreillettes, les requêtes apparaissent à l’écran, et le spectateur peut choisir de masquer ces indications à l’aide de lunettes spéciales. Une stratification de couches perceptuelles s’installe, jouant avec la transparence et l’opacité du dispositif performatif. La mise en contexte théorique de l’œuvre, affichée dès le début sur écran, évoque un entrelacement conceptuel dense : de l’hyperréalité selon Baudrillard aux chambres d’échos chez McLuhan, en passant par les esthéthique de la complexité chez Kafka et de l’expressionnisme chez Bacon. Ce nœud intermédiatique s’enrichit d’une forte dimension intertextuelle, où les références prolifèrent jusqu’à saturer la possibilité d’une lecture univoque. Plagiary repose ainsi sur une esthétique de l’enchevêtrement, où les notions d’actorialité et d’interprétation des données se brouillent.

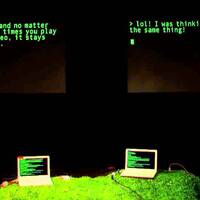

L’originalité du projet réside dans l’inversion d’un paradigme central de l’intelligence artificielle : traditionnellement, ce sont les humains qui adressent des requêtes aux IA. Ici, ce sont les IA qui génèrent les prompts, que les humains doivent incarner. Le spectacle questionne donc frontalement l’auctorialité : qui est l’auteur.ice ? L’IA qui nous plagie en puisant ses contenus dans des jeux de données humains ? Ou bien les artistes humains qui plagie le discours machinique en le réinterprétant sur scène ?

Ce jeu réflexif culmine au milieu de la pièce lorsqu’un des interprètes, Joel (du moins dans la captation réalisée à l’Opéra de Sydney), engage une digression philosophique sur la société, la culture et la performativité. Il convoque des figures majeures de la pensée contemporaine, dans une synthèse parfois juste, parfois erronée, appuyée par des visuels générés pour chaque performance par l’artiste numérique Sam Mcgilp. Joel semble chercher à authentifier son propos en mobilisant l’image comme preuve — pourtant, la confusion persiste entre savoirs valides et raisonnements creux. L’indiscernabilité entre vrai, faux, authentique et réel demeure au cœur du geste critique.

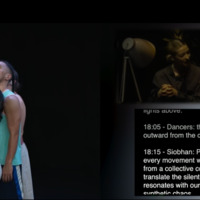

Cette scène se mue en une pseudo-entrevue entre Joel et une autre interprète, Siobhan, installés dans une loge visible depuis la scène. Ces dernier.ères, isolé.es du groupe, reçoivent en direct un script dialogué qu’iels restituent immédiatement, mimant une spontanéité. Ces deux scènes constituent les deux seules séquences verbales du spectacle, et c’est précisément cette rareté de la parole humaine — ou prétendument humaine — qui en souligne la portée.

Ce dispositif fonctionne comme une inversion du test de Turing : il ne s’agit plus de déterminer si une machine peut simuler l’humain au point de nous tromper, mais bien d’observer dans quelle mesure des humains peuvent prêter leur voix, leur corps et leur expressivité à une parole machinique, jusqu’à rendre cette dernière crédible, incarnée, presque authentique. Cette inversion du protocole classique interroge la fabrique même de l’authenticité sur scène. La scène devient un laboratoire où l'on observe comment l'humain devient le médium d’un texte algorithmique, un vecteur performatif de l’intelligence artificielle.

-

Le contenu à relier (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

Plagiary

Plagiary

Linked resources

Items with "Intégrer un template Analyse critique - Annotation: Une inversion du test de Turing"

| Title |

Class |

Plagiary Plagiary |

Event

|

Annotations

There are no annotations for this resource.

Plagiary

Plagiary

Computing Machinery and Intelligence

Computing Machinery and Intelligence

Abolition des hiérarchies entre sujets et systèmes

Abolition des hiérarchies entre sujets et systèmes

Chorégraphier le flux de données

Chorégraphier le flux de données

Danser sous instruction algorithmique

Danser sous instruction algorithmique

Hello Hi There

Hello Hi There

Une vie intelligente

Une vie intelligente

Julie-Michèle Morin

Julie-Michèle Morin

Plagiary3

Plagiary3 Plagiary

Plagiary Abolition des hiérarchies entre sujets et systèmes

Abolition des hiérarchies entre sujets et systèmes Chorégraphier le flux de données

Chorégraphier le flux de données Danser sous instruction algorithmique

Danser sous instruction algorithmique