Vigilance cognitive et représentations algorithmiques

Item

-

Titre de la relation / annotation

-

Vigilance cognitive et représentations algorithmiques

-

Argument de l'annotation

-

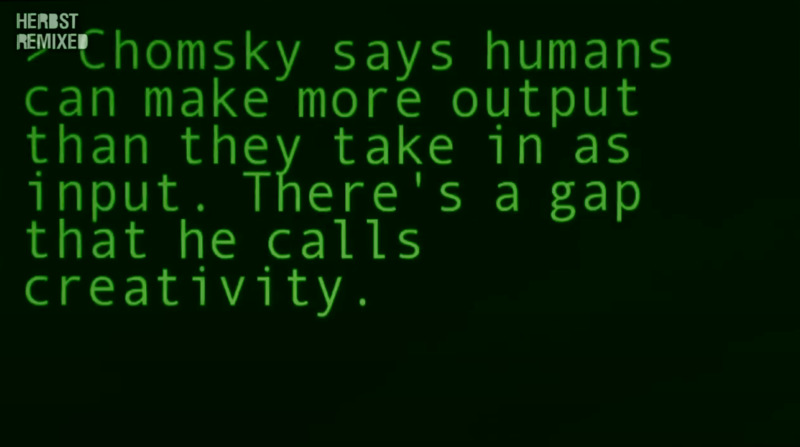

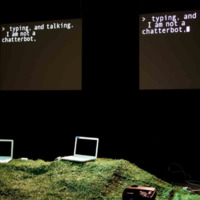

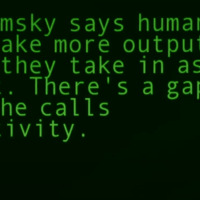

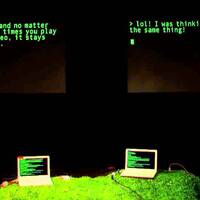

Le point de départ de l’œuvre — le célèbre débat entre Noam Chomsky et Michel Foucault sur la nature humaine — est ici réactivé par des entités algorithmiques. Les chatbots, nourris d’archives textuelles et de bases de données, ne se contentent pas de simuler une conversation : ils produisent en temps réel un dialogue inédit. Pourtant, le spectacle déplace une question fondamentale : celle de l’authenticité du discours.

Ce geste artistique entre en résonance profonde avec les travaux d’Alan Turing, notamment sa célèbre question : « Les machines peuvent-elles penser ? ». Pour Turing, la question du penser n’était pas tant métaphysique que comportementale : si une machine peut produire une conversation suffisamment crédible pour qu’un.e humain.e ne puisse la distinguer de celle d’un.e autre humain.e, alors elle pense — ou du moins, elle performe et reproduit l’acte de penser. Dans Hello Hi There, Dorsen ne cherche pas à tromper le public sur la nature machinique des bots, mais elle crée les conditions d’un trouble qui rejoint les interrogations soulevées par Turing. En effet, Dorsen déplace l’enjeu : ce n’est plus l’illusion de l’humain qui importe, mais le trouble cognitif généré par la confrontation avec une parole sans sujet.

Produire de la réflexion — qu’elle soit authentiquement humaine ou qu’elle mime ses qualités — n’est plus la caractéristique distinctive du sujet humain. Le langage devient un territoire partagé, qui n’agit plus comme instance d’authentification. En ce sens, un spectacle tel que Hello Hi There met en lumière que ce n’est pas tant la question de ce qui est réel qui est préoccupante ici, mais bien celle de ce qui est authentique. À travers ce choix matério-discursif, l’artiste déconstruit l’idée d’un sujet unifié, maître de son discours, et nous confronte à une forme d’aliénation linguistique propre à l’ère des algorithmes. Le texte devient instable, fragmentaire, souvent déroutant, mais néanmoins porteur de sens, révélant la manière dont les machines reproduisent, déforment ou amplifient nos logiques discursives.

Dans ce cadre, la place du public devient centrale. Les spectateur·ices ne sont pas des récepteur.ices passif.ves, mais des acteur.ices cognitifs.ves, invité.es à recomposer le sens. Ce que l’œuvre met en scène, ce n’est pas un récit, mais la tension entre les règles (algorithmiques) et leurs résultats, cette zone d’indétermination où le désir d’interprétation se heurte à l’opacité du système. Le doute ainsi produit — non pas un doute logique, mais un doute herméneutique — active une vigilance critique face aux effets discursifs des algorithmes.

L’expérience spectatorielle devient alors un terrain de résistance à l’uniformisation cognitive que produit la standardisation algorithmique du sens. Ainsi, nous pouvons voir au fil du spectacle émerger une nouvelle performativité du langage, où le doute entre l’authentique et le mimétique, loin de paralyser, devient une expérience épistémique partagée.

-

Le contenu à relier (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

Hello Hi There

Hello Hi There

Linked resources

Items with "Intégrer un template Analyse critique - Annotation: Vigilance cognitive et représentations algorithmiques"

| Title |

Class |

Hello Hi There Hello Hi There |

Event

|

Annotations

There are no annotations for this resource.

Hello Hi There

Hello Hi There

Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious

Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious

L'être et l'écran : comment le numérique change la perception

L'être et l'écran : comment le numérique change la perception

Computing Machinery and Intelligence

Computing Machinery and Intelligence

Un théâtre algorithmique, des algorithmes théâtraux

Un théâtre algorithmique, des algorithmes théâtraux

Culture algorithmique et culture de la performance

Culture algorithmique et culture de la performance

L’ordinateur en tant qu’interprète, le code en tant que partition

L’ordinateur en tant qu’interprète, le code en tant que partition

Plagiary

Plagiary

Julie-Michèle Morin

Julie-Michèle Morin

Hello Hi There - Bande-annonce du spectacle

Hello Hi There - Bande-annonce du spectacle

HELLO2

HELLO2 Hello Hi There

Hello Hi There Culture algorithmique et culture de la performance

Culture algorithmique et culture de la performance L’ordinateur en tant qu’interprète, le code en tant que partition

L’ordinateur en tant qu’interprète, le code en tant que partition