Publics et régimes de co-construction perceptif

Item

- Titre de la relation / annotation

- Publics et régimes de co-construction perceptif

- Argument de l'annotation

-

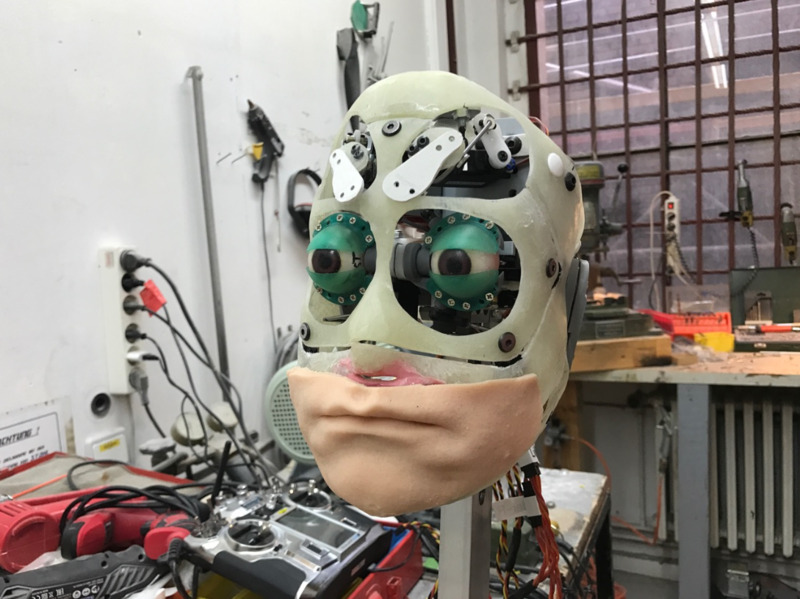

La présence de l’androïde repose sur un trouble que le spectateur est activement invité à co-produire. Le dispositif scénique ne cherche pas à duper ni à imposer une illusion parfaite : il met en scène une figure dont l’humanité est toujours (re)mise en question. Ce n’est pas l’androïde qui impose la confusion, mais bien le regard du public qui oscille, qui comble les vides, qui imagine une intériorité derrière la surface mécanique.

Stefan Kaegi joue avec cette projection : l’absence de Thomas Melle sur scène crée une béance que le robot remplit, de manière partielle, incomplète, et c’est précisément cette incomplétude qui convoque l’imagination du public. Le.la spectateur.ice est face à une machine, iel en perçoit les limites, les dysfonctionnements, et pourtant il est affecté par le récit intime qui se déploie, par la voix qui se confie sur sa santé mentale. Ce mécanisme perceptif rejoint ce que la chercheuse Izabella Pluta identifie comme une « mise en abyme de la machine » (Pluta, 2024), où le public est amené à expérimenter la porosité des frontières entre le vivant et l’automatisé. Pourtant, ce trouble n’existe que parce qu’il est activement soutenu par le regard des spectateur.ices : c’est dans l’acte même de percevoir que se déploie un sentiment d'indécision. La question n’est donc pas seulement : qui est humain ici ? Mais aussi : qu’est-ce que je projette sur ce double pour lui prêter une humanitude ?

L’étrangeté n’est pas un effet unilatéral de la machine ; elle est le produit d’une négociation cognitive et sensorielle permanente En ce sens, ce régime de co-construction perceptive fait des spectateur.ices des agents co-producteur.ices sur sens assigné aux présences scéniques , des acteur.ices implicites dans l’activation dans la nature fluctuante assignée au robot. En cela, Uncanny Valley interroge la responsabilité du regard : quelles projections, quels désirs, quelles normes activons-nous dans notre manière de percevoir l’autre, qu’il soit humain ou technologique ?

Cette question est d’autant plus urgente que les technologies contemporaines multiplient les dispositifs d’interfaces anthropomorphiques dans une multiplicité de secteur. Kaegi met en lumière la dimension politique de cette perception : en activant ou en refusant d’activer la projection d’une intériorité sur une machine, nous participons à définir les contours de ce qui est reconnu comme humain. Uncanny Valley nous rappelle ainsi que le regard est un lieu de pouvoir et de responsabilité, et que nos réponses perceptives face à la machine prolongent — ou déplacent — les normes de reconnaissance sociale qui gouvernent nos interactions quotidiennes.

- Mot clé(s) associé(s)

- Spectateur

- Arts trompeurs

- Mise en scène de l’absence

- Technologies numériques

- Perception

- Le contenu à relier (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

Uncanny Valley

Uncanny Valley

- Ressource(s) associée(s) (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

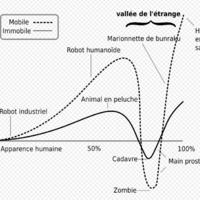

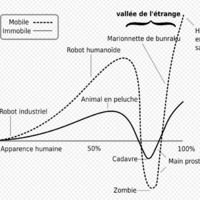

Uncanny Valley - Graphique de la Vallée de l'étrange par Mori Masahiro

Uncanny Valley - Graphique de la Vallée de l'étrange par Mori Masahiro

-

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

-

Automatisation du concept de normalité

Automatisation du concept de normalité

-

Optimiser les affects : machiniser le sensible

Optimiser les affects : machiniser le sensible

-

Sayonara

Sayonara

-

7 Configurations

7 Configurations

-

Une vie intelligente

Une vie intelligente

- E-mail de la personne ayant créé cette relation / annotation

-

Julie-Michèle Morin

Julie-Michèle Morin

- A comme collection ARCANES

- IA, pratiques narratives et arts performatifs

- Média(s) (partie gauche)

-

Uncanny Valley

Uncanny Valley

- Media

uv5

uv5

Linked resources

| Title | Class |

|---|---|

Uncanny Valley Uncanny Valley |

Event |

Annotations

There are no annotations for this resource.