Automatisation du concept de normalité

Item

-

Titre de la relation / annotation

-

Automatisation du concept de normalité

-

Argument de l'annotation

-

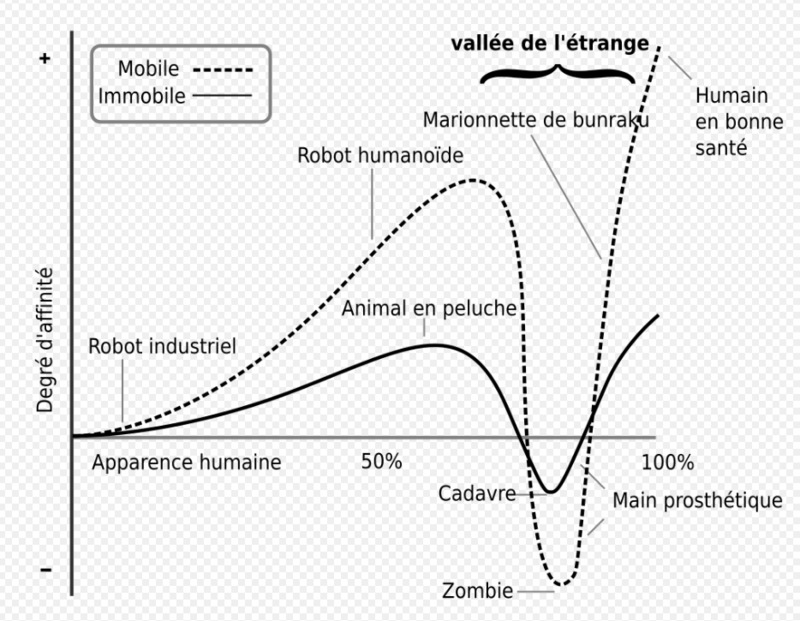

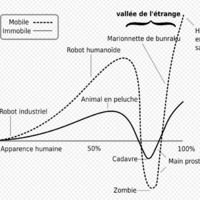

Formulée en 1970, la théorie de la Vallée de l’étrange de Mori Masahiro décrit le malaise que suscitent chez l’humain.e certaines figures artificielles dont l’apparence est presque, mais pas tout à fait, humaine. Selon Mori, plus un robot semble familier et anthropomorphe au yeux de l’humain.e qui le contemple, plus il lui inspire confiance. Cela dit, toujours selon Mori, lorsque le robot atteint une imitation imparfaite, le public peut ressentir de l’inquiétude et de l’étrangeté face à celui-ci. Ce point critique, que le roboticien japonais nomme l’Uncanny Valley, est occupé par des figures ambiguës : cadavres, zombies, prothèses, androïde trop vraisemblable. Au sommet de cette courbe trône une figure précise : une « personne en bonne santé », censée incarner le point d’ancrage de l’identification et de l’acceptabilité sociale. De ce fait, Mori établit alors comme repère ultime de la familiarité la « personne en bonne santé » – sans jamais préciser à quel modèle humain il se réfère. Or, comme le rappelle Jennifer Rhee (2018), ce référent soi-disant universel est en réalité un idéal normatif, un standard culturellement situé, qui marginalise toute personne s’écartant des normes conventionnelles. Cette normalité, loin d’être neutre, s’inscrit dans un régime capacitiste, où la déviation par rapport à un corps ou un comportement standardisé est perçue comme source d’étrangeté.

C’est précisément ce que Uncanny Valley de Stefan Kaegi met en lumière. Thomas Melle, dont le double robotique occupe la scène, est confronté au mythe de la normalité, et à sa technologisation, qu’il ne peut incarner en raison de la sévérité de ses épisodes maniques et dépressifs. Le projet de se « robotiser » devient alors une tentative de stabilisation, d’alignement sur une norme sociale et émotionnelle que son propre corps défie. La force de la performance Uncanny Valley réside dans la manière dont Stefan Kaegi et Thomas Melle déjouent cette injonction à la normalité. Le projet de Melle de se robotiser, en créant un double mécatronique de lui-même, s’ancre dans un désir de stabilisation : il s’agit pour lui d’échapper à l’imprévisibilité de ses épisodes, de lisser les variations de son affectivité afin de répondre aux attentes de constance et de performance imposés par nos sociétés contemporaines capitalistes. Ironiquement, son double mécanique, perçu comme fiable et prévisible, semble plus conforme à l’idéal humain que Melle lui-même. Kaegi révèle ici la persistance d’une robotique fondée sur des standards socio-scientifiques étroits. Le spectacle interroge : qui a le droit d’être perçu comme « humain » ? Et selon quels critères ? En exposant ce processus d’exclusion, Uncanny Valley propose une critique subtile de la manière dont la robotique – et ses théories fondatrices comme celle de Mori – reproduisent et matérialisent des normes discriminantes. Cette création met ainsi en lumière la manière dont la robotique matérialise les standards sociaux de santé et de productivité. En intégrant ces normes à la conception même des agents robotiques, la science confère à ces dispositifs une forme d’autorité et d’objectivité, tout en perpétuant des biais sociaux profondément ancrés. En ce sens, ce spectacle questionne la frontière entre soin et normalisation, entre stabilisation thérapeutique et optimisation technocapitaliste.

La performance de Kaegi et Melle rappelle que ces discours sur la santé et la normalité ne sont jamais neutres : ils façonnent les corps, les subjectivités, et les technologies. Uncanny Valley ne se contente pas de mettre en scène un androïde : il expose les logiques diffractées par lesquelles les valeurs humaines, les théories scientifiques et les objets technologiques co-produisent notre rapport à la santé mentale. À travers cette dramaturgie, le spectacle nous invite à une vigilance critique : prendre soin des théories et des discours qui nourrissent la fabrication de nos technologies, c’est prendre soin de leurs effets sur nos vies sensibles.

-

Le contenu à relier (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

Uncanny Valley

Uncanny Valley

Linked resources

Items with "Intégrer un template Analyse critique - Annotation: Automatisation du concept de normalité"

| Title |

Class |

Uncanny Valley Uncanny Valley |

Event

|

Annotations

There are no annotations for this resource.

Uncanny Valley

Uncanny Valley

The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.

The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.

The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture

The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Effets de présence, effets de substitution

Effets de présence, effets de substitution

Optimiser les affects : machiniser le sensible

Optimiser les affects : machiniser le sensible

Sayonara

Sayonara

7 Configurations

7 Configurations

Une vie intelligente

Une vie intelligente

Julie-Michèle Morin

Julie-Michèle Morin

Uncanny Valley - Graphique de la Vallée de l'étrange par Mori Masahiro

Uncanny Valley - Graphique de la Vallée de l'étrange par Mori Masahiro

uv3

uv3 Uncanny Valley

Uncanny Valley Publics et régimes de co-construction perceptif

Publics et régimes de co-construction perceptif Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug