Effets de présence, effets de substitution

Item

-

Titre de la relation / annotation

-

Effets de présence, effets de substitution

-

Argument de l'annotation

-

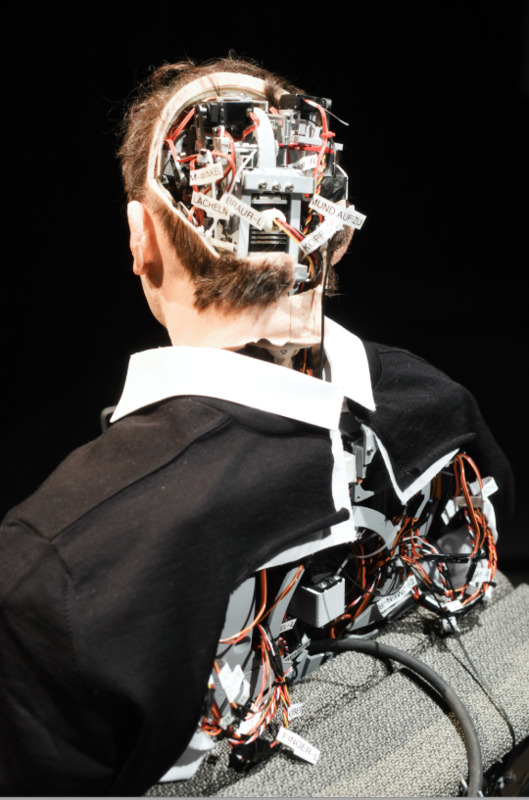

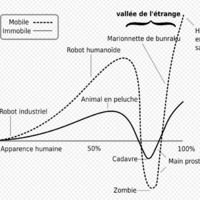

Uncanny Valley met en scène un double mécanique dont l’objectif n’est pas de tromper les spectateur.ices quand à la nature ontologique de ce qui se tient devant elleux, mais bien de les maintenir dans une oscillation constante entre identification et distanciation. Là où tant de créations robotiques poursuivent l’horizon d’un mimétisme parfait — ce rêve de rendre les machines indiscernables des humain.es —, le spectacle de Stefan Kaegi semble au contraire déjouer cette tentation. Il n’efface jamais les indices de la fabrication. En ce sens, l’androïde de Melle est présenté avec son crâne-hardware ouvert, laissant apparaître des circuits et des câblages, comme un rappel méthodique de son statut de machine. Certains dysfonctionnements (un œil qui ne cligne plus, un geste qui se fige) viennent renforcer cette conscience de l’artifice.

Et pourtant, malgré ces signes visibles de sa condition machinique, la figure du robot suscite un effet de présence singulier. Ce paradoxe est au cœur de la performance : ce n’est pas l’illusion de la vie qui trouble, mais l’instabilité de la frontière entre le vivant et l’automatisé. L’androïde parle au nom de Melle, partage ses expériences les plus intimes, tandis que le corps biologique de l’écrivain est absent. Comme le souligne Izabella Pluta dans Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine (2024), « la question du brouillage des frontières entre le comportement de l’être humain et du robot est une préoccupation récurrente de certains metteurs en scène ». Ce jeu d’absence-présence déstabilise la réception en salle : le public est face à un objet technique qui est littéralement traversé par des instances narratives profondément humaines. Uncanny Valley se situe précisément dans cette zone d’indécidabilité : ni pur simulacre, ni simple démonstration technologique, le double de Melle s’érige une figure-limite. L’effet de présence qu’il produit n’efface pas la distance entre l’humain.e et la machine, mais rend celle-ci instable, fragile, continuellement reconfigurée.

Ce trouble perceptif, que Kaegi met en œuvre en exposant à la fois la précision mimétique et les défauts de la machine, invite à reconsidérer nos propres rapports aux technologies d’imitation. Dans Uncanny Valley, l’androïde ne supplante pas l’auteur : il prolonge une parole, il externalise un vécu, tout en rappelant que cette délégation de soi à la machine n’est jamais exempte de tension. Le spectacle ne donne pas de réponse définitive, mais il rend visible ce champ de forces où l’auto-soin, l’autonomie et la présence se négocient à travers la matière même du corps machinique.

-

Le contenu à relier (ressource physique, actant, conceptuelle)

-

Uncanny Valley

Uncanny Valley

Linked resources

Items with "Intégrer un template Analyse critique - Annotation: Effets de présence, effets de substitution"

| Title |

Class |

Uncanny Valley Uncanny Valley |

Event

|

Annotations

There are no annotations for this resource.

Uncanny Valley

Uncanny Valley

Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine : l’idée de l’autonomie et de l’anthropomorphisme

Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine : l’idée de l’autonomie et de l’anthropomorphisme

Capture de performance et illusionnisme : pour une anthropologie de l’effet de présence

Capture de performance et illusionnisme : pour une anthropologie de l’effet de présence

Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle

Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle

Sayonara

Sayonara

7 Configurations

7 Configurations

Une vie intelligente

Une vie intelligente

Julie-Michèle Morin

Julie-Michèle Morin

Uncanny Valley - Câblage derrière le crâne de l'androïde

Uncanny Valley - Câblage derrière le crâne de l'androïde

uv2

uv2 Uncanny Valley

Uncanny Valley Automatisation du concept de normalité

Automatisation du concept de normalité Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug