Humanisme numérique pour manipuler des connaissances entre confiances intimes et numériques

Item

-

Titre de la conférence

-

Humanisme numérique pour manipuler des connaissances entre confiances intimes et numériques

-

Date de la conférence

-

19 February 2021

-

Résumé

-

Entre pouvoir de discernement et pouvoir d’agir, nous manipulons nos connaissances avec des analogies qui coordonnent nos perceptions et nos actions. Nous tapons sur nos claviers, nous changeons la vitesse de notre voiture ou nous répliquons à un argument qui nous semble fallacieux, d’autant plus automatiquement que nous sommes confiant dans ces analogies. Nous construisons continuellement depuis notre naissance cette confiance intime qui règle nos rapports intuitifs avec le monde en faisant l’économie de l’analyse, du calcul et de l’argumentation : je le sais parce que je le sens. Mais parce qu’elle s’ancre profondément dans notre intimité, cette confiance est facilement manipulable par des émotions et donc par ceux qui jouent avec elles. A l’inverse, dans le monde du Web sémantique et du LinKed Open Data, la confiance est le résultat d’une construction de rapports formels. Ici plus de place pour l’émotion, seul compte la calculabilité des formes symboliques. Parce qu’elle se base sur des savoirs très techniques, cette confiance n’est pas facilement manipulable par tous mais uniquement par des experts. Dans un monde où la perte de confiance est le symptôme de plus en plus flagrant d’un malaise dans la civilisation, peut-on concevoir un humanisme numérique qui associe confiances intime et numérique pour coordonner collectivement nos perceptions et nos actions ?

-

résumé thématique généré par IA

-

Le discours développé par Samuel Szoniecky explore le rôle de la confiance dans le contexte du numérique et de l'éthique. Il aborde notamment l'éducation à l'esprit critique, les défis éthiques posés par les avancées technologiques, et la nécessité de comprendre le fonctionnement des outils numériques pour mieux les utiliser de manière éthique. L'importance de la confiance dans la perception du monde et dans nos interactions est également soulignée, avec des réflexions sur la confiance envers les plateformes numériques et les implications du capitalisme cognitif.

-

Citation tirée de la conférence

-

« On vient de voir avec Orélie (Desfriches-Doria) que les émotions sont une part importante des problématiques qu'on peut se poser. Dans le cadre de ma présentation, je voulais mettre l'accent sur une émotion particulière qui est la confiance, en essayant de faire une part entre ce que j'ai appelé une confiance intime, une confiance peut-être humaine, en rapport avec une confiance numérique, et comment l'un et l'autre permettent de manipuler des informations. »

-

« Alors, juste pour resituer le débat, quand je parle d'éthique, je fais référence à la façon dont Deleuze a pu le présenter dans un certain nombre de ses cours. Notamment les cours sur Spinoza qu'il a fait à l'Université Paris 8, où il définit l'éthique comme la question du pouvoir d'agir. De quoi es-tu capable ? Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est ça le point de vue éthique. Le point de vue éthique, c'est d'arriver à comprendre les situations, les contextes et à ne pas se mettre dans des situations qui nous amènent à expérimenter de la tristesse, mais au contraire choisir les situations qui nous apportent de la joie. Donc, la question du pouvoir d'agir, ce que je peux, qu'est-ce que je peux agir, c'est "qu'est-ce qui m'apporte de la joie ?" Et donc, ça entraîne une interrogation sur ce contexte pour essayer d'analyser un contexte, ce qui va pouvoir m'apporter de la joie. »

-

« Mais cette idée de la confiance (apportée par Mark Hunyadi dans son ouvrage "Au début de la confiance" [2020]) est intéressante. Il s'inspire bien sûr de ce qu'a proposé Citton au tour de cette question de l'économie de la connaissance. Sauf que Citton va plus mettre l'accent un peu moins sur la confiance que plutôt sur l'interprétation. C'est plutôt sur le processus de construction de cette confiance. Et ce qui est intéressant chez Citton, c'est qu'il va mettre en avant, finalement, - et ça, au niveau des fake news, ça peut être important de le prendre en compte - bien plus cette question de ce qu'on appelle les cadrages des pratiques. Qu'est-ce qui conditionne finalement l'utilisation d'une information plutôt que sa vérité ? Ce qu'il va mettre en avant, c'est moins de questionner "est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?", la question des fake news. Mais bien plus, "qu'est-ce qui est important dans cette information ?" Et la question de ce qui est important, selon lui, c'est la question politique par excellence, c'est-à-dire qu'il va falloir se positionner. Il va falloir interpéter, d'où la nécessité (...) d'arriver à avoir la description d'un contexte, la modélisation d'un contexte et comment est-ce qu'on va, soi-même, se placer dans ce contexte-là. Comment va se définir les différents points de vue à l'intérieur de ce contexte ? Ce qu'appelle Citton le "cadrage des pratiques". »

Annotations

There are no annotations for this resource.

Samuel Szoniecky

Samuel Szoniecky

L'avenir des humanités. Économie de la connaissance ou cultures de l'interprétation ?

L'avenir des humanités. Économie de la connaissance ou cultures de l'interprétation ?

L'Analogie, cœur de la pensée.

L'Analogie, cœur de la pensée.

Synchronicité et Paracelsica.

Synchronicité et Paracelsica.

Spinoza et la problème de l'expression.

Spinoza et la problème de l'expression.

Les sciences cognitives et l’éducation de l’esprit critique : voies croisées.

Les sciences cognitives et l’éducation de l’esprit critique : voies croisées.

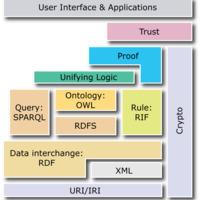

La pile du Web sémantique (The Semantic Web Stack)

La pile du Web sémantique (The Semantic Web Stack)

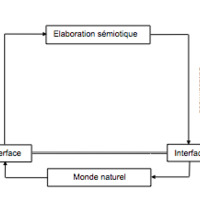

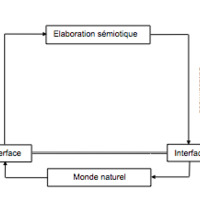

Du sens à l'action, de l'anasémiose à la catasémiose.

Du sens à l'action, de l'anasémiose à la catasémiose.

Sur Leibniz les principes et la liberté. Cours du 24 février 1987. Séance 5.

Sur Leibniz les principes et la liberté. Cours du 24 février 1987. Séance 5.

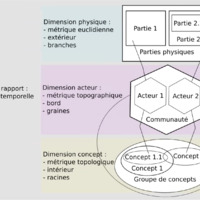

Modèle générique d’existence informationnelle.

Modèle générique d’existence informationnelle.

Du sens à l'action, de l'anasémiose à la catasémiose.

Du sens à l'action, de l'anasémiose à la catasémiose. Sur Leibniz les principes et la liberté. Cours du 24 février 1987. Séance 5.

Sur Leibniz les principes et la liberté. Cours du 24 février 1987. Séance 5.