-

Trousse à outils pour passer à l’action

Trousse à outils pour passer à l’action

-

Une vie intelligente - Catherine Mathys, guide de l'exercice de prospection

Une vie intelligente - Catherine Mathys, guide de l'exercice de prospection

-

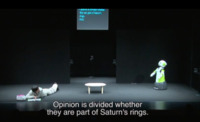

Une vie intelligente - Scène de groupe

Une vie intelligente - Scène de groupe

-

Une vie intelligente - Dominique Leclerc en scène

Une vie intelligente - Dominique Leclerc en scène

-

Une vie intelligente - Un moratoire spéculatif sur l'avenir des intelligences artificielles

Une vie intelligente - Un moratoire spéculatif sur l'avenir des intelligences artificielles

-

Une vie intelligente - l'appel à l'action de Dominique Leclerc

Une vie intelligente - l'appel à l'action de Dominique Leclerc

-

IA: plus qu'un défi éthique

IA: plus qu'un défi éthique

-

Posthumains

-

Arts trompeurs : arts vivants, cinéma et intelligence artificielle

-

The role of the arts and humanities in thinking about artificial intelligence (AI)

The role of the arts and humanities in thinking about artificial intelligence (AI)

-

Philosophical Posthumanism

Philosophical Posthumanism

-

The Art of Being Posthuman: Who Are We in the 21st Century?

The Art of Being Posthuman: Who Are We in the 21st Century?

-

Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle

Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle

-

Culture avec Katerine Verebely : Une vie intelligente, de Dominique Leclerc

Culture avec Katerine Verebely : Une vie intelligente, de Dominique Leclerc

-

Amygdala, AI-led body politics

Amygdala, AI-led body politics

-

Angst and love über Berlin

Angst and love über Berlin

-

Amygdala and Calyx

Amygdala and Calyx

-

Plagiary - Lunettes portées par le public

Plagiary - Lunettes portées par le public

-

Plagiary - Dialogue

Plagiary - Dialogue

-

Danser l’apprentissage automatique

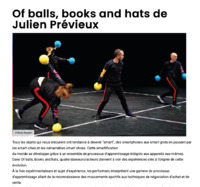

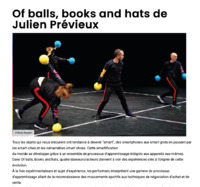

Danser l’apprentissage automatique Julien Prévieux, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2014, développe depuis la fin des années 1990 une pratique artistique transdisciplinaire qui explore les mécanismes de pouvoir à l’œuvre dans les systèmes de quantification, de contrôle et de standardisation. Son travail, à la croisée de la vidéo, des arts vivants, de l’installation et de l’art conceptuel, interroge de manière critique les formes contemporaines de gouvernementalité, en particulier dans les domaines du travail, de l’économie, de la politique et des technologies. Prévieux détourne les outils mêmes de la rationalité technoscientifique — listes, schémas, classifications, procédures d’archivage — pour révéler leur dimension performative et normative sur les cultures humaines. Son geste artistique consiste ainsi à retourner les dispositifs de savoir sur eux-mêmes, en réorientant leur visée instrumentale vers une fonction réflexive.

Dans l’œuvre chorégraphique Off Balls, Books and Hats, Prévieux s’intéresse à la « smartification » des objets — téléphones, maisons, villes — c’est-à-dire leur intégration dans des réseaux d’interconnexion algorithmique. L’artiste ne représente pas les technologies elles-mêmes, mais plutôt les logiques d’apprentissage automatique qui les sous-tendent, en confiant à quatre interprètes la tâche de « donner corps » à ces processus. À travers une série de tableaux dansés, les performeur.es incarnent une diversité de situations empruntées aux processus d’entrainements des IA : reconnaissance de gestes sportifs, techniques de vente et d’achat, conversations simulées tel que les réalise les chatbots. La partition chorégraphique oscille volontairement entre une rigueur analytique et une forme de dérision assumée. Les quatre interprètes y incarnent, entre autres, des chatbots programmés pour acheter et vendre, de manière optimale, des ballons, des livres et des chapeaux — une allusion directe au titre de l’œuvre. Ces intelligences artificielles, pensées dans le cadre d’un système technocapitaliste fondé sur l’accumulation, se livrent à une surenchère absurde afin d’acquérir ces objets à l’infini, quitte à inventer des usages ridicules de chacun de ces items. Ce sont donc les modes d’interprétation automatisée du monde qui sont ici rejoués par des corps humains — inversant ainsi la logique classique de la simulation machinique de l’humain.

Dans la version scénique comme dans sa déclinaison vidéographique Where is my (deep) mind? (2019), ce sont les écarts entre le contexte culturel des interactions humaines et leur codification algorithmique qui génèrent une série de décalages comiques. Les comportements, gestes et énoncés transférés à des entités machinées, incapables d’en saisir les nuances situées, donnent lieu à des malentendus grotesques. Ces effets d’étrangeté rappellent les procédés du théâtre de l’absurde, soulignant ainsi l’incongruité d’une automatisation quasi généralisée des pratiques humaines.

-

L'IA comme sujet et motif dramaturgique

-

Dramaturgie générative et intelligence artificielle

-

IA et robotique dans la performance théâtrale

-

IA comme performeur.euse ou interlocuteur.trice conversationnel

-

Écriture dramatique et performance textuelle générées par IA

-

New Dark Age : Technology and the End of the Future

New Dark Age : Technology and the End of the Future

-

Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious

Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious

-

L'être et l'écran : comment le numérique change la perception

L'être et l'écran : comment le numérique change la perception

-

Computing Machinery and Intelligence

Computing Machinery and Intelligence

-

Le régime de vérité numérique De la gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit

Le régime de vérité numérique De la gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit

-

Hello Hi There - Performance entre deux chabots [reprise du spectacle en 2022 au Bryn Mawr College]

Hello Hi There - Performance entre deux chabots [reprise du spectacle en 2022 au Bryn Mawr College]

-

Hello Hi There - Scénographie du spectacle

Hello Hi There - Scénographie du spectacle

-

Annie Dorsen - Portrait d'artiste

Annie Dorsen - Portrait d'artiste

-

Annie Dorsen - Participation à la conférence « Creativity in the Age of AI: AI and the Future of the Creative Industry »

Annie Dorsen - Participation à la conférence « Creativity in the Age of AI: AI and the Future of the Creative Industry »

-

Débat sur la nature humaine entre Noam Chomsky et Michel Foucault (1971) [matériaux du spectacle Hello Hi There]

Débat sur la nature humaine entre Noam Chomsky et Michel Foucault (1971) [matériaux du spectacle Hello Hi There]

-

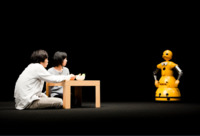

Rites spirituels robotisés

Rites spirituels robotisés Dans Sayonara d’Oriza Hirata, l’androïde Geminoid F est investi de deux missions traditionnellement réservées aux humains : accompagner une jeune femme mourante lors de sa dernière nuit, puis se rendre dans la zone d’exclusion de Fukushima pour y réciter des prières funéraires. Ces tâches à forte charge symbolique et rituelle sont historiquement associées à des figures humaines – prêtres, proches, guides spirituels – dont la fonction est de produire du sens face à la mort. Leur délégation à un robot constitue une rupture majeure avec les conventions anthropocentriques du rituel funéraire pour un public occidental. Elle redéfinit la présence robotique sur scène en la dotant d’une agentivité symbolique et d’une capacité d’affectation que l’on croyait jusqu’ici réservée au vivant.

Ce glissement s’inscrit dans une dynamique plus large, que Jennifer Robertson identifie dans son étude des robots religieux japonais. Des dispositifs comme Pepper ou Mindar – robots utilisés dans des contextes funéraires ou spirituels — participent d’une forme de « projection » du kokoro, ce concept japonais polysémique qui désigne à la fois l’esprit, le cœur et l’émotion. Dans ces usages, le robot ne se contente pas d’exécuter un programme : il incarne une forme de présence rituelle, capable de transmettre un kokoro perçu, simulé, voire projeté par les humain.es. Comme l’explique Robertson, cette performativité rituelle n’est pas mesurée à l’aune de la conscience ou de l’intériorité, mais à celle de l’effet relationnel produit par l’interaction humaine-machinique.

La mise en scène de Sayonara ne cherche donc pas à masquer l’artificialité de l’androïde, mais à interroger ce que nous sommes prêts à déléguer à la machine, et à quelles conditions nous acceptons d’être affectés par elle. En inscrivant le robot dans le champ du rituel — un champ marqué par la mémoire, le sacré et la subjectivité — Hirata explore les contours mouvants du care et de sa technologisation. À l’instar des rites kuyō documentés par Robertson, qui commémorent des objets techniques défunts comme les AIBO de Sony, Sayonara participe d’une reconfiguration posthumaine du sensible, dans laquelle le soin et la mémoire deviennent partageables avec des entités non biologiques.

Cette dramaturgie du rituel robotisé ne se contente pas de troubler la frontière entre vivant et autre-que-vivant : elle propose une désanthropocénisation active du soin, en insistant sur la possibilité d’établir des liens affectifs, symboliques et éthiques avec des présences autres qu’humaines. Comme le souligne Robertson, les robots comme Mindar sont programmés non pas pour simuler une intériorité authentique, mais pour incarner des figures de médiation et dans un monde où les rites religieux, comme les technologies, deviennent des services adaptables aux besoins humains.

Dès lors, Sayonara ne se contente pas d’illustrer une automatisation du religieux ou du rituel : il propose une réflexion critique sur les mutations culturelles du care. La robotisation du rituel, loin de déshumaniser la scène, l’ouvre à d’autres formes de cohabitation et d’affectivité. L’œuvre nous amène ainsi à reconsidérer la question : que signifie prendre soin, dans un monde où la technique devient elle aussi un vecteur de présence, de mémoire et de sensibilité partagée?

-

Technospiritualité

-

Des robots sur la scène, aspects du cyber-théâtre contemporain

Des robots sur la scène, aspects du cyber-théâtre contemporain

-

Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures

Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures

-

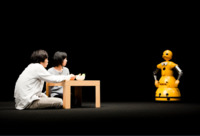

Sayonara - Geminoid F. et l'interprète humaine Bryerly Long

Sayonara - Geminoid F. et l'interprète humaine Bryerly Long

-

Sayonara - Geminoid F récitant un poème

Sayonara - Geminoid F récitant un poème

-

Sayonara - Geminoid F. et Bryverly Long se tenant la main sur scène

Sayonara - Geminoid F. et Bryverly Long se tenant la main sur scène

-

Bande-Annonce des spectacles Sayonara et I, Worker du metteur en scène Oriza Hirata

Bande-Annonce des spectacles Sayonara et I, Worker du metteur en scène Oriza Hirata

-

I, Worker - Captation du spectacle I, Worker

I, Worker - Captation du spectacle I, Worker

-

Entrevue avec Oriza Hirata et Hiroshi Ishiguro autour du spectacle Sayonara dans le cadre du festival Ars Electronica

Entrevue avec Oriza Hirata et Hiroshi Ishiguro autour du spectacle Sayonara dans le cadre du festival Ars Electronica

-

I, Worker - Les deux Robovie R3 en scène

I, Worker - Les deux Robovie R3 en scène

-

I, Worker - Scène du spectacle avec Yuuji, Momoko Robovie R3 et Ikue

I, Worker - Scène du spectacle avec Yuuji, Momoko Robovie R3 et Ikue

-

I, Worker - Scène du spectacle

I, Worker - Scène du spectacle

-

The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.

The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.

-

The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture

The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture

-

Common Circuits : Hacking Alternatives Technological Futures

Common Circuits : Hacking Alternatives Technological Futures

-

Uncanny Valley - Bande-annonce du spectacle

Uncanny Valley - Bande-annonce du spectacle

-

Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle

Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle

-

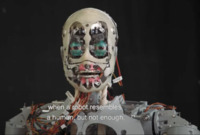

Publics et régimes de co-construction perceptif

Publics et régimes de co-construction perceptif La présence de l’androïde repose sur un trouble que le spectateur est activement invité à co-produire. Le dispositif scénique ne cherche pas à duper ni à imposer une illusion parfaite : il met en scène une figure dont l’humanité est toujours (re)mise en question. Ce n’est pas l’androïde qui impose la confusion, mais bien le regard du public qui oscille, qui comble les vides, qui imagine une intériorité derrière la surface mécanique.

Stefan Kaegi joue avec cette projection : l’absence de Thomas Melle sur scène crée une béance que le robot remplit, de manière partielle, incomplète, et c’est précisément cette incomplétude qui convoque l’imagination du public. Le.la spectateur.ice est face à une machine, iel en perçoit les limites, les dysfonctionnements, et pourtant il est affecté par le récit intime qui se déploie, par la voix qui se confie sur sa santé mentale. Ce mécanisme perceptif rejoint ce que la chercheuse Izabella Pluta identifie comme une « mise en abyme de la machine » (Pluta, 2024), où le public est amené à expérimenter la porosité des frontières entre le vivant et l’automatisé. Pourtant, ce trouble n’existe que parce qu’il est activement soutenu par le regard des spectateur.ices : c’est dans l’acte même de percevoir que se déploie un sentiment d'indécision. La question n’est donc pas seulement : qui est humain ici ? Mais aussi : qu’est-ce que je projette sur ce double pour lui prêter une humanitude ?

L’étrangeté n’est pas un effet unilatéral de la machine ; elle est le produit d’une négociation cognitive et sensorielle permanente En ce sens, ce régime de co-construction perceptive fait des spectateur.ices des agents co-producteur.ices sur sens assigné aux présences scéniques , des acteur.ices implicites dans l’activation dans la nature fluctuante assignée au robot. En cela, Uncanny Valley interroge la responsabilité du regard : quelles projections, quels désirs, quelles normes activons-nous dans notre manière de percevoir l’autre, qu’il soit humain ou technologique ?

Cette question est d’autant plus urgente que les technologies contemporaines multiplient les dispositifs d’interfaces anthropomorphiques dans une multiplicité de secteur. Kaegi met en lumière la dimension politique de cette perception : en activant ou en refusant d’activer la projection d’une intériorité sur une machine, nous participons à définir les contours de ce qui est reconnu comme humain. Uncanny Valley nous rappelle ainsi que le regard est un lieu de pouvoir et de responsabilité, et que nos réponses perceptives face à la machine prolongent — ou déplacent — les normes de reconnaissance sociale qui gouvernent nos interactions quotidiennes.

-

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug Le robot sur scène n’est pas parfait. Il est fragile, exposé, et c’est précisément cette imperfection qui produit une forme d’émotion inédite. Dans Uncanny Valley, Stefan Kaegi ne propose pas une machine triomphante, optimisée, mais un double dont les failles sont visibles, presque ostentatoires. Ce sont ces bugs, ces micro-dysfonctionnements, qui viennent troubler la perception du spectateur et créer un espace d’affect et de réflexivité. Loin de chercher à masquer ces défauts, la mise en scène semble les revendiquer comme une manière de rappeler que toute technologie est aussi vulnérable que le vivant qu’elle prétend simuler ou prolonger. En exposant la défaillance comme une qualité, le spectacle refuse l’imaginaire d’un robot tout-puissant et interroge les normes de la performance elles-mêmes : qu’est-ce qu’un corps qui fonctionne « bien » ? Qu’est-ce qu’un geste fluide ou légitime ?

En cela, Uncanny Valley s’écarte des scénarios techno-utopistes transhumanistes où la machine viendrait pallier ou corriger les failles dites humaines. Ici, l’androïde rend sensible le continuum du ratage au sein duquel humain.e et machines s’inscrivent. Il met en crise l’idée même d’une supériorité technologique, et rappelle que la condition humaine est inséparable d’une capacité à faillir. Le dysfonctionnement devient un langage, une forme d’adresse au spectateur.ice. La faille, le bug, l’échec devient un lieu de partage.

Cette poétique des erreurs propose ainsi une autre lecture du technocare. Soigner n’est pas ici stabiliser ou corriger, mais rendre visibles les espaces de vulnérabilité, sans les effacer. Ce geste artistique ouvre une réflexion précieuse : que pouvons-nous apprendre de nos technologies si nous acceptons de les concevoir non pas comme des prothèses parfaites, mais comme des êtres faillibles, partageant avec nous des états de précarité? Et si Melle exprime le souhait de « fonctionner de façon fluide », la performance elle-même semble poser une autre question, plus radicale : à quoi renonçons-nous lorsque nous cherchons à nous normaliser par la machine ? Peut-on concevoir une technoscience du soin qui échappe à l’impératif de l’optimisation et de la productivité ?

-

Automatisation du concept de normalité

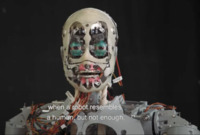

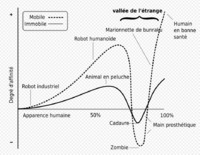

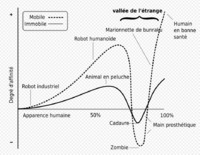

Automatisation du concept de normalité Formulée en 1970, la théorie de la Vallée de l’étrange de Mori Masahiro décrit le malaise que suscitent chez l’humain.e certaines figures artificielles dont l’apparence est presque, mais pas tout à fait, humaine. Selon Mori, plus un robot semble familier et anthropomorphe au yeux de l’humain.e qui le contemple, plus il lui inspire confiance. Cela dit, toujours selon Mori, lorsque le robot atteint une imitation imparfaite, le public peut ressentir de l’inquiétude et de l’étrangeté face à celui-ci. Ce point critique, que le roboticien japonais nomme l’Uncanny Valley, est occupé par des figures ambiguës : cadavres, zombies, prothèses, androïde trop vraisemblable. Au sommet de cette courbe trône une figure précise : une « personne en bonne santé », censée incarner le point d’ancrage de l’identification et de l’acceptabilité sociale. De ce fait, Mori établit alors comme repère ultime de la familiarité la « personne en bonne santé » – sans jamais préciser à quel modèle humain il se réfère. Or, comme le rappelle Jennifer Rhee (2018), ce référent soi-disant universel est en réalité un idéal normatif, un standard culturellement situé, qui marginalise toute personne s’écartant des normes conventionnelles. Cette normalité, loin d’être neutre, s’inscrit dans un régime capacitiste, où la déviation par rapport à un corps ou un comportement standardisé est perçue comme source d’étrangeté.

C’est précisément ce que Uncanny Valley de Stefan Kaegi met en lumière. Thomas Melle, dont le double robotique occupe la scène, est confronté au mythe de la normalité, et à sa technologisation, qu’il ne peut incarner en raison de la sévérité de ses épisodes maniques et dépressifs. Le projet de se « robotiser » devient alors une tentative de stabilisation, d’alignement sur une norme sociale et émotionnelle que son propre corps défie. La force de la performance Uncanny Valley réside dans la manière dont Stefan Kaegi et Thomas Melle déjouent cette injonction à la normalité. Le projet de Melle de se robotiser, en créant un double mécatronique de lui-même, s’ancre dans un désir de stabilisation : il s’agit pour lui d’échapper à l’imprévisibilité de ses épisodes, de lisser les variations de son affectivité afin de répondre aux attentes de constance et de performance imposés par nos sociétés contemporaines capitalistes. Ironiquement, son double mécanique, perçu comme fiable et prévisible, semble plus conforme à l’idéal humain que Melle lui-même. Kaegi révèle ici la persistance d’une robotique fondée sur des standards socio-scientifiques étroits. Le spectacle interroge : qui a le droit d’être perçu comme « humain » ? Et selon quels critères ? En exposant ce processus d’exclusion, Uncanny Valley propose une critique subtile de la manière dont la robotique – et ses théories fondatrices comme celle de Mori – reproduisent et matérialisent des normes discriminantes. Cette création met ainsi en lumière la manière dont la robotique matérialise les standards sociaux de santé et de productivité. En intégrant ces normes à la conception même des agents robotiques, la science confère à ces dispositifs une forme d’autorité et d’objectivité, tout en perpétuant des biais sociaux profondément ancrés. En ce sens, ce spectacle questionne la frontière entre soin et normalisation, entre stabilisation thérapeutique et optimisation technocapitaliste.

La performance de Kaegi et Melle rappelle que ces discours sur la santé et la normalité ne sont jamais neutres : ils façonnent les corps, les subjectivités, et les technologies. Uncanny Valley ne se contente pas de mettre en scène un androïde : il expose les logiques diffractées par lesquelles les valeurs humaines, les théories scientifiques et les objets technologiques co-produisent notre rapport à la santé mentale. À travers cette dramaturgie, le spectacle nous invite à une vigilance critique : prendre soin des théories et des discours qui nourrissent la fabrication de nos technologies, c’est prendre soin de leurs effets sur nos vies sensibles.

-

Effets de présence, effets de substitution

Effets de présence, effets de substitution Uncanny Valley met en scène un double mécanique dont l’objectif n’est pas de tromper les spectateur.ices quand à la nature ontologique de ce qui se tient devant elleux, mais bien de les maintenir dans une oscillation constante entre identification et distanciation. Là où tant de créations robotiques poursuivent l’horizon d’un mimétisme parfait — ce rêve de rendre les machines indiscernables des humain.es —, le spectacle de Stefan Kaegi semble au contraire déjouer cette tentation. Il n’efface jamais les indices de la fabrication. En ce sens, l’androïde de Melle est présenté avec son crâne-hardware ouvert, laissant apparaître des circuits et des câblages, comme un rappel méthodique de son statut de machine. Certains dysfonctionnements (un œil qui ne cligne plus, un geste qui se fige) viennent renforcer cette conscience de l’artifice.

Et pourtant, malgré ces signes visibles de sa condition machinique, la figure du robot suscite un effet de présence singulier. Ce paradoxe est au cœur de la performance : ce n’est pas l’illusion de la vie qui trouble, mais l’instabilité de la frontière entre le vivant et l’automatisé. L’androïde parle au nom de Melle, partage ses expériences les plus intimes, tandis que le corps biologique de l’écrivain est absent. Comme le souligne Izabella Pluta dans Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine (2024), « la question du brouillage des frontières entre le comportement de l’être humain et du robot est une préoccupation récurrente de certains metteurs en scène ». Ce jeu d’absence-présence déstabilise la réception en salle : le public est face à un objet technique qui est littéralement traversé par des instances narratives profondément humaines. Uncanny Valley se situe précisément dans cette zone d’indécidabilité : ni pur simulacre, ni simple démonstration technologique, le double de Melle s’érige une figure-limite. L’effet de présence qu’il produit n’efface pas la distance entre l’humain.e et la machine, mais rend celle-ci instable, fragile, continuellement reconfigurée.

Ce trouble perceptif, que Kaegi met en œuvre en exposant à la fois la précision mimétique et les défauts de la machine, invite à reconsidérer nos propres rapports aux technologies d’imitation. Dans Uncanny Valley, l’androïde ne supplante pas l’auteur : il prolonge une parole, il externalise un vécu, tout en rappelant que cette délégation de soi à la machine n’est jamais exempte de tension. Le spectacle ne donne pas de réponse définitive, mais il rend visible ce champ de forces où l’auto-soin, l’autonomie et la présence se négocient à travers la matière même du corps machinique.

-

Optimiser les affects : machiniser le sensible

Optimiser les affects : machiniser le sensible Le spectacle Uncanny Valley met en scène une conférence performée par un double robotique de l’écrivain allemand Thomas Melle. L’androïde, calqué avec précision sur la voix, le visage et les gestes de l’auteur, s’adresse au public en retraçant les expériences de Melle avec son diagnostic de bipolarité.

Ce qui est en jeu dans Uncanny Valley, ce n’est pas seulement la reproduction fidèle d’un corps et d’une voix, mais bien l’exploration des mécanismes de stabilisation émotionnelle qu’offre (ou promet) la technologie. Le robot devient ici une « prothèse intégrale », un outil censé prendre le relais là où le corps humain faillit, où l’esprit se fragilise. Melle formule lui-même cette hypothèse au cours du spectacle : « Et si une machine pouvait garantir une forme de stabilité émotionnelle que mon propre organisme ne me permet pas ? ». La robotisation de son double est donc mise en scène ici comme une tentative de maîtriser la dimension dite aléatoire derrière les épisodes maniques et dépressifs vécu par l’auteur, de neutraliser l’instabilité affective grâce à une extériorisation technologique du soi.

À titre de membre du public, à quoi assiste-t-on alors ? À un acte d’émancipation ou à une nouvelle forme de contrôle de soi ? La duplication du corps de Melle fonctionne-t-elle comme une forme radicale de soin, une stratégie de technologisation du soin ? Ou bien s’agit-il d’une internalisation des impératifs de performance et de régularité inhérents au technocapitalisme, où la machine sert à réguler non seulement le travail mais aussi le sensible? Si le robot peut représenter un refuge pour Melle, il devient aussi le symptôme d’une standardisation des affects par la machine. La scène devient alors le lieu d’un paradoxe : c’est en se dépossédant de sa voix et de son corps que Melle tente de se réapproprier une forme de stabilité. Ce geste radical, où le sujet humain s’efface derrière un agent machinique, invite à repenser la relation entre l’humain.e, la technologie et le soin, dans un espace où la distinction entre réparation et optimisation reste poreuse.

-

«Une vie intelligente», de Dominique Leclerc: rêver le numérique autrement

«Une vie intelligente», de Dominique Leclerc: rêver le numérique autrement

-

Une vie intelligente: Vivre ensemble à l’ère numérique

-

Une vie intelligente : Chassez le naturel

Une vie intelligente : Chassez le naturel

-

Une vie intelligente: Trop éparpillé pour percer l’opacité

Une vie intelligente: Trop éparpillé pour percer l’opacité

-

Sur les planches

Sur les planches

-

Against the Norm: Othering and Otherness in AI Aesthetics

Against the Norm: Othering and Otherness in AI Aesthetics

-

Across Bodily and Disciplinary Borders: Hybridity as methodology, expression, dynamic

Across Bodily and Disciplinary Borders: Hybridity as methodology, expression, dynamic

-

The Black Box Aesthetics: Performative Dynamics Between Artificial Intelligence and Human Interactive Staging

The Black Box Aesthetics: Performative Dynamics Between Artificial Intelligence and Human Interactive Staging

-

Shaping the Biology of Emotion: Emovere, an Interactive Performance

Shaping the Biology of Emotion: Emovere, an Interactive Performance

-

Bodily Extensions and Performance

Bodily Extensions and Performance

-

Beyond the Cyborg: Performance, Attunement and Autonomous Computation

Beyond the Cyborg: Performance, Attunement and Autonomous Computation

-

Marco Donnarumma: Body as music instrument

Marco Donnarumma: Body as music instrument

-

Plagiary - Photo groupé (close up)

Plagiary - Photo groupé (close up)

-

Plagiary - Ensemble des interprètes et instructions algorithmiques

Plagiary - Ensemble des interprètes et instructions algorithmiques

-

Plagiary - Instructions textuelles et passage dialogué

Plagiary - Instructions textuelles et passage dialogué

-

Plagiary - Improvisations chorégraphiques

Plagiary - Improvisations chorégraphiques

-

Plagiary - Entrevue avec Alisdair Macindoe

Plagiary - Entrevue avec Alisdair Macindoe

-

Plagiary - Bande annonce du spectacle

Plagiary - Bande annonce du spectacle

-

Plagiary - Captation intégrale du spectacle

Plagiary - Captation intégrale du spectacle

-

Sonic Touch: Charting connections in contemporary sound-led performance practice

Sonic Touch: Charting connections in contemporary sound-led performance practice

-

New Australian dance work hands over the choreographic reins to artificial intelligence

New Australian dance work hands over the choreographic reins to artificial intelligence

-

REVIEW | Plagiary

REVIEW | Plagiary

-

Alisdair Macindoe’s Plagiary

Alisdair Macindoe’s Plagiary

-

REVIEW: Plagiary

REVIEW: Plagiary

-

Julien Prévieux

Julien Prévieux

-

Rimini Protokoll

Rimini Protokoll

-

Thomas Melle

Thomas Melle

-

Installation

Œuvre d'art complexe, réunissant divers objets et techniques, souvent réuni dans un lieu in situ.

-

At the Edge of Presence and Absence in an Uncanny Valley: On Rimini Protokoll’s Unheimliches Tal / Uncanny Valley

At the Edge of Presence and Absence in an Uncanny Valley: On Rimini Protokoll’s Unheimliches Tal / Uncanny Valley

-

Uncanny Valley: the moving one-man play – starring an animatronic robot | Theatre

Uncanny Valley: the moving one-man play – starring an animatronic robot | Theatre

-

‘I am not a robot’ At the uncanny valley

‘I am not a robot’ At the uncanny valley

-

Playing Real: The Eerie Prognoses of Rimini Protokoll’s New Robotic Theatrical Production ‘Uncanny Valley’

Playing Real: The Eerie Prognoses of Rimini Protokoll’s New Robotic Theatrical Production ‘Uncanny Valley’

-

« La Vallée de l’étrange » de Stefan Kaegi

« La Vallée de l’étrange » de Stefan Kaegi

-

What Shall We Do Next ? An Interview with Artist Julien Prévieux

What Shall We Do Next ? An Interview with Artist Julien Prévieux

-

Julien Prévieux

Julien Prévieux

-

La dictature des chiffres : un entretien avec Julien Prévieux

La dictature des chiffres : un entretien avec Julien Prévieux

-

Julien Prévieux & Karine Savard, Le capital humain, Diagonale, Montréal

Julien Prévieux & Karine Savard, Le capital humain, Diagonale, Montréal

-

Gestes « de l’air » et autres mouvements du corps à venir. La fiction prospective et l’incorporation des technologies chez Julien Prévieux

Gestes « de l’air » et autres mouvements du corps à venir. La fiction prospective et l’incorporation des technologies chez Julien Prévieux

-

Of balls, books and hats de Julien Prévieux

Of balls, books and hats de Julien Prévieux

-

Hello Hi There - Dialogue entre deux chatbots

Hello Hi There - Dialogue entre deux chatbots

-

Hello Hi There - Bande-annonce du spectacle

Hello Hi There - Bande-annonce du spectacle

-

Technocare

Trousse à outils pour passer à l’action

Trousse à outils pour passer à l’action  Une vie intelligente - Catherine Mathys, guide de l'exercice de prospection

Une vie intelligente - Catherine Mathys, guide de l'exercice de prospection  Une vie intelligente - Scène de groupe

Une vie intelligente - Scène de groupe  Une vie intelligente - Dominique Leclerc en scène

Une vie intelligente - Dominique Leclerc en scène  Une vie intelligente - Un moratoire spéculatif sur l'avenir des intelligences artificielles

Une vie intelligente - Un moratoire spéculatif sur l'avenir des intelligences artificielles  Une vie intelligente - l'appel à l'action de Dominique Leclerc

Une vie intelligente - l'appel à l'action de Dominique Leclerc  IA: plus qu'un défi éthique

IA: plus qu'un défi éthique  The role of the arts and humanities in thinking about artificial intelligence (AI)

The role of the arts and humanities in thinking about artificial intelligence (AI)  Philosophical Posthumanism

Philosophical Posthumanism  The Art of Being Posthuman: Who Are We in the 21st Century?

The Art of Being Posthuman: Who Are We in the 21st Century?  Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle

Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle  Culture avec Katerine Verebely : Une vie intelligente, de Dominique Leclerc

Culture avec Katerine Verebely : Une vie intelligente, de Dominique Leclerc  Amygdala, AI-led body politics

Amygdala, AI-led body politics  Angst and love über Berlin

Angst and love über Berlin  Amygdala and Calyx

Amygdala and Calyx  Plagiary - Lunettes portées par le public

Plagiary - Lunettes portées par le public  Plagiary - Dialogue

Plagiary - Dialogue  Danser l’apprentissage automatique Julien Prévieux, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2014, développe depuis la fin des années 1990 une pratique artistique transdisciplinaire qui explore les mécanismes de pouvoir à l’œuvre dans les systèmes de quantification, de contrôle et de standardisation. Son travail, à la croisée de la vidéo, des arts vivants, de l’installation et de l’art conceptuel, interroge de manière critique les formes contemporaines de gouvernementalité, en particulier dans les domaines du travail, de l’économie, de la politique et des technologies. Prévieux détourne les outils mêmes de la rationalité technoscientifique — listes, schémas, classifications, procédures d’archivage — pour révéler leur dimension performative et normative sur les cultures humaines. Son geste artistique consiste ainsi à retourner les dispositifs de savoir sur eux-mêmes, en réorientant leur visée instrumentale vers une fonction réflexive. Dans l’œuvre chorégraphique Off Balls, Books and Hats, Prévieux s’intéresse à la « smartification » des objets — téléphones, maisons, villes — c’est-à-dire leur intégration dans des réseaux d’interconnexion algorithmique. L’artiste ne représente pas les technologies elles-mêmes, mais plutôt les logiques d’apprentissage automatique qui les sous-tendent, en confiant à quatre interprètes la tâche de « donner corps » à ces processus. À travers une série de tableaux dansés, les performeur.es incarnent une diversité de situations empruntées aux processus d’entrainements des IA : reconnaissance de gestes sportifs, techniques de vente et d’achat, conversations simulées tel que les réalise les chatbots. La partition chorégraphique oscille volontairement entre une rigueur analytique et une forme de dérision assumée. Les quatre interprètes y incarnent, entre autres, des chatbots programmés pour acheter et vendre, de manière optimale, des ballons, des livres et des chapeaux — une allusion directe au titre de l’œuvre. Ces intelligences artificielles, pensées dans le cadre d’un système technocapitaliste fondé sur l’accumulation, se livrent à une surenchère absurde afin d’acquérir ces objets à l’infini, quitte à inventer des usages ridicules de chacun de ces items. Ce sont donc les modes d’interprétation automatisée du monde qui sont ici rejoués par des corps humains — inversant ainsi la logique classique de la simulation machinique de l’humain. Dans la version scénique comme dans sa déclinaison vidéographique Where is my (deep) mind? (2019), ce sont les écarts entre le contexte culturel des interactions humaines et leur codification algorithmique qui génèrent une série de décalages comiques. Les comportements, gestes et énoncés transférés à des entités machinées, incapables d’en saisir les nuances situées, donnent lieu à des malentendus grotesques. Ces effets d’étrangeté rappellent les procédés du théâtre de l’absurde, soulignant ainsi l’incongruité d’une automatisation quasi généralisée des pratiques humaines.

Danser l’apprentissage automatique Julien Prévieux, lauréat du prix Marcel Duchamp en 2014, développe depuis la fin des années 1990 une pratique artistique transdisciplinaire qui explore les mécanismes de pouvoir à l’œuvre dans les systèmes de quantification, de contrôle et de standardisation. Son travail, à la croisée de la vidéo, des arts vivants, de l’installation et de l’art conceptuel, interroge de manière critique les formes contemporaines de gouvernementalité, en particulier dans les domaines du travail, de l’économie, de la politique et des technologies. Prévieux détourne les outils mêmes de la rationalité technoscientifique — listes, schémas, classifications, procédures d’archivage — pour révéler leur dimension performative et normative sur les cultures humaines. Son geste artistique consiste ainsi à retourner les dispositifs de savoir sur eux-mêmes, en réorientant leur visée instrumentale vers une fonction réflexive. Dans l’œuvre chorégraphique Off Balls, Books and Hats, Prévieux s’intéresse à la « smartification » des objets — téléphones, maisons, villes — c’est-à-dire leur intégration dans des réseaux d’interconnexion algorithmique. L’artiste ne représente pas les technologies elles-mêmes, mais plutôt les logiques d’apprentissage automatique qui les sous-tendent, en confiant à quatre interprètes la tâche de « donner corps » à ces processus. À travers une série de tableaux dansés, les performeur.es incarnent une diversité de situations empruntées aux processus d’entrainements des IA : reconnaissance de gestes sportifs, techniques de vente et d’achat, conversations simulées tel que les réalise les chatbots. La partition chorégraphique oscille volontairement entre une rigueur analytique et une forme de dérision assumée. Les quatre interprètes y incarnent, entre autres, des chatbots programmés pour acheter et vendre, de manière optimale, des ballons, des livres et des chapeaux — une allusion directe au titre de l’œuvre. Ces intelligences artificielles, pensées dans le cadre d’un système technocapitaliste fondé sur l’accumulation, se livrent à une surenchère absurde afin d’acquérir ces objets à l’infini, quitte à inventer des usages ridicules de chacun de ces items. Ce sont donc les modes d’interprétation automatisée du monde qui sont ici rejoués par des corps humains — inversant ainsi la logique classique de la simulation machinique de l’humain. Dans la version scénique comme dans sa déclinaison vidéographique Where is my (deep) mind? (2019), ce sont les écarts entre le contexte culturel des interactions humaines et leur codification algorithmique qui génèrent une série de décalages comiques. Les comportements, gestes et énoncés transférés à des entités machinées, incapables d’en saisir les nuances situées, donnent lieu à des malentendus grotesques. Ces effets d’étrangeté rappellent les procédés du théâtre de l’absurde, soulignant ainsi l’incongruité d’une automatisation quasi généralisée des pratiques humaines. New Dark Age : Technology and the End of the Future

New Dark Age : Technology and the End of the Future  Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious

Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious  L'être et l'écran : comment le numérique change la perception

L'être et l'écran : comment le numérique change la perception  Computing Machinery and Intelligence

Computing Machinery and Intelligence  Le régime de vérité numérique De la gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit

Le régime de vérité numérique De la gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit  Hello Hi There - Performance entre deux chabots [reprise du spectacle en 2022 au Bryn Mawr College]

Hello Hi There - Performance entre deux chabots [reprise du spectacle en 2022 au Bryn Mawr College]  Hello Hi There - Scénographie du spectacle

Hello Hi There - Scénographie du spectacle  Annie Dorsen - Portrait d'artiste

Annie Dorsen - Portrait d'artiste  Annie Dorsen - Participation à la conférence « Creativity in the Age of AI: AI and the Future of the Creative Industry »

Annie Dorsen - Participation à la conférence « Creativity in the Age of AI: AI and the Future of the Creative Industry »  Débat sur la nature humaine entre Noam Chomsky et Michel Foucault (1971) [matériaux du spectacle Hello Hi There]

Débat sur la nature humaine entre Noam Chomsky et Michel Foucault (1971) [matériaux du spectacle Hello Hi There]  Rites spirituels robotisés Dans Sayonara d’Oriza Hirata, l’androïde Geminoid F est investi de deux missions traditionnellement réservées aux humains : accompagner une jeune femme mourante lors de sa dernière nuit, puis se rendre dans la zone d’exclusion de Fukushima pour y réciter des prières funéraires. Ces tâches à forte charge symbolique et rituelle sont historiquement associées à des figures humaines – prêtres, proches, guides spirituels – dont la fonction est de produire du sens face à la mort. Leur délégation à un robot constitue une rupture majeure avec les conventions anthropocentriques du rituel funéraire pour un public occidental. Elle redéfinit la présence robotique sur scène en la dotant d’une agentivité symbolique et d’une capacité d’affectation que l’on croyait jusqu’ici réservée au vivant. Ce glissement s’inscrit dans une dynamique plus large, que Jennifer Robertson identifie dans son étude des robots religieux japonais. Des dispositifs comme Pepper ou Mindar – robots utilisés dans des contextes funéraires ou spirituels — participent d’une forme de « projection » du kokoro, ce concept japonais polysémique qui désigne à la fois l’esprit, le cœur et l’émotion. Dans ces usages, le robot ne se contente pas d’exécuter un programme : il incarne une forme de présence rituelle, capable de transmettre un kokoro perçu, simulé, voire projeté par les humain.es. Comme l’explique Robertson, cette performativité rituelle n’est pas mesurée à l’aune de la conscience ou de l’intériorité, mais à celle de l’effet relationnel produit par l’interaction humaine-machinique. La mise en scène de Sayonara ne cherche donc pas à masquer l’artificialité de l’androïde, mais à interroger ce que nous sommes prêts à déléguer à la machine, et à quelles conditions nous acceptons d’être affectés par elle. En inscrivant le robot dans le champ du rituel — un champ marqué par la mémoire, le sacré et la subjectivité — Hirata explore les contours mouvants du care et de sa technologisation. À l’instar des rites kuyō documentés par Robertson, qui commémorent des objets techniques défunts comme les AIBO de Sony, Sayonara participe d’une reconfiguration posthumaine du sensible, dans laquelle le soin et la mémoire deviennent partageables avec des entités non biologiques. Cette dramaturgie du rituel robotisé ne se contente pas de troubler la frontière entre vivant et autre-que-vivant : elle propose une désanthropocénisation active du soin, en insistant sur la possibilité d’établir des liens affectifs, symboliques et éthiques avec des présences autres qu’humaines. Comme le souligne Robertson, les robots comme Mindar sont programmés non pas pour simuler une intériorité authentique, mais pour incarner des figures de médiation et dans un monde où les rites religieux, comme les technologies, deviennent des services adaptables aux besoins humains. Dès lors, Sayonara ne se contente pas d’illustrer une automatisation du religieux ou du rituel : il propose une réflexion critique sur les mutations culturelles du care. La robotisation du rituel, loin de déshumaniser la scène, l’ouvre à d’autres formes de cohabitation et d’affectivité. L’œuvre nous amène ainsi à reconsidérer la question : que signifie prendre soin, dans un monde où la technique devient elle aussi un vecteur de présence, de mémoire et de sensibilité partagée?

Rites spirituels robotisés Dans Sayonara d’Oriza Hirata, l’androïde Geminoid F est investi de deux missions traditionnellement réservées aux humains : accompagner une jeune femme mourante lors de sa dernière nuit, puis se rendre dans la zone d’exclusion de Fukushima pour y réciter des prières funéraires. Ces tâches à forte charge symbolique et rituelle sont historiquement associées à des figures humaines – prêtres, proches, guides spirituels – dont la fonction est de produire du sens face à la mort. Leur délégation à un robot constitue une rupture majeure avec les conventions anthropocentriques du rituel funéraire pour un public occidental. Elle redéfinit la présence robotique sur scène en la dotant d’une agentivité symbolique et d’une capacité d’affectation que l’on croyait jusqu’ici réservée au vivant. Ce glissement s’inscrit dans une dynamique plus large, que Jennifer Robertson identifie dans son étude des robots religieux japonais. Des dispositifs comme Pepper ou Mindar – robots utilisés dans des contextes funéraires ou spirituels — participent d’une forme de « projection » du kokoro, ce concept japonais polysémique qui désigne à la fois l’esprit, le cœur et l’émotion. Dans ces usages, le robot ne se contente pas d’exécuter un programme : il incarne une forme de présence rituelle, capable de transmettre un kokoro perçu, simulé, voire projeté par les humain.es. Comme l’explique Robertson, cette performativité rituelle n’est pas mesurée à l’aune de la conscience ou de l’intériorité, mais à celle de l’effet relationnel produit par l’interaction humaine-machinique. La mise en scène de Sayonara ne cherche donc pas à masquer l’artificialité de l’androïde, mais à interroger ce que nous sommes prêts à déléguer à la machine, et à quelles conditions nous acceptons d’être affectés par elle. En inscrivant le robot dans le champ du rituel — un champ marqué par la mémoire, le sacré et la subjectivité — Hirata explore les contours mouvants du care et de sa technologisation. À l’instar des rites kuyō documentés par Robertson, qui commémorent des objets techniques défunts comme les AIBO de Sony, Sayonara participe d’une reconfiguration posthumaine du sensible, dans laquelle le soin et la mémoire deviennent partageables avec des entités non biologiques. Cette dramaturgie du rituel robotisé ne se contente pas de troubler la frontière entre vivant et autre-que-vivant : elle propose une désanthropocénisation active du soin, en insistant sur la possibilité d’établir des liens affectifs, symboliques et éthiques avec des présences autres qu’humaines. Comme le souligne Robertson, les robots comme Mindar sont programmés non pas pour simuler une intériorité authentique, mais pour incarner des figures de médiation et dans un monde où les rites religieux, comme les technologies, deviennent des services adaptables aux besoins humains. Dès lors, Sayonara ne se contente pas d’illustrer une automatisation du religieux ou du rituel : il propose une réflexion critique sur les mutations culturelles du care. La robotisation du rituel, loin de déshumaniser la scène, l’ouvre à d’autres formes de cohabitation et d’affectivité. L’œuvre nous amène ainsi à reconsidérer la question : que signifie prendre soin, dans un monde où la technique devient elle aussi un vecteur de présence, de mémoire et de sensibilité partagée? Des robots sur la scène, aspects du cyber-théâtre contemporain

Des robots sur la scène, aspects du cyber-théâtre contemporain  Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures

Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures  Sayonara - Geminoid F. et l'interprète humaine Bryerly Long

Sayonara - Geminoid F. et l'interprète humaine Bryerly Long  Sayonara - Geminoid F récitant un poème

Sayonara - Geminoid F récitant un poème  Sayonara - Geminoid F. et Bryverly Long se tenant la main sur scène

Sayonara - Geminoid F. et Bryverly Long se tenant la main sur scène  Bande-Annonce des spectacles Sayonara et I, Worker du metteur en scène Oriza Hirata

Bande-Annonce des spectacles Sayonara et I, Worker du metteur en scène Oriza Hirata  I, Worker - Captation du spectacle I, Worker

I, Worker - Captation du spectacle I, Worker  Entrevue avec Oriza Hirata et Hiroshi Ishiguro autour du spectacle Sayonara dans le cadre du festival Ars Electronica

Entrevue avec Oriza Hirata et Hiroshi Ishiguro autour du spectacle Sayonara dans le cadre du festival Ars Electronica  I, Worker - Les deux Robovie R3 en scène

I, Worker - Les deux Robovie R3 en scène  I, Worker - Scène du spectacle avec Yuuji, Momoko Robovie R3 et Ikue

I, Worker - Scène du spectacle avec Yuuji, Momoko Robovie R3 et Ikue  I, Worker - Scène du spectacle

I, Worker - Scène du spectacle  The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.

The Robotic Imaginary : The Human and the Price of Dehumanized Labor.  The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture

The Myth of Normal : Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture  Common Circuits : Hacking Alternatives Technological Futures

Common Circuits : Hacking Alternatives Technological Futures  Uncanny Valley - Bande-annonce du spectacle

Uncanny Valley - Bande-annonce du spectacle  Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle

Uncanny Valley – Entrevue avec Stefan Kaegi et Thomas Melle  Publics et régimes de co-construction perceptif La présence de l’androïde repose sur un trouble que le spectateur est activement invité à co-produire. Le dispositif scénique ne cherche pas à duper ni à imposer une illusion parfaite : il met en scène une figure dont l’humanité est toujours (re)mise en question. Ce n’est pas l’androïde qui impose la confusion, mais bien le regard du public qui oscille, qui comble les vides, qui imagine une intériorité derrière la surface mécanique. Stefan Kaegi joue avec cette projection : l’absence de Thomas Melle sur scène crée une béance que le robot remplit, de manière partielle, incomplète, et c’est précisément cette incomplétude qui convoque l’imagination du public. Le.la spectateur.ice est face à une machine, iel en perçoit les limites, les dysfonctionnements, et pourtant il est affecté par le récit intime qui se déploie, par la voix qui se confie sur sa santé mentale. Ce mécanisme perceptif rejoint ce que la chercheuse Izabella Pluta identifie comme une « mise en abyme de la machine » (Pluta, 2024), où le public est amené à expérimenter la porosité des frontières entre le vivant et l’automatisé. Pourtant, ce trouble n’existe que parce qu’il est activement soutenu par le regard des spectateur.ices : c’est dans l’acte même de percevoir que se déploie un sentiment d'indécision. La question n’est donc pas seulement : qui est humain ici ? Mais aussi : qu’est-ce que je projette sur ce double pour lui prêter une humanitude ? L’étrangeté n’est pas un effet unilatéral de la machine ; elle est le produit d’une négociation cognitive et sensorielle permanente En ce sens, ce régime de co-construction perceptive fait des spectateur.ices des agents co-producteur.ices sur sens assigné aux présences scéniques , des acteur.ices implicites dans l’activation dans la nature fluctuante assignée au robot. En cela, Uncanny Valley interroge la responsabilité du regard : quelles projections, quels désirs, quelles normes activons-nous dans notre manière de percevoir l’autre, qu’il soit humain ou technologique ? Cette question est d’autant plus urgente que les technologies contemporaines multiplient les dispositifs d’interfaces anthropomorphiques dans une multiplicité de secteur. Kaegi met en lumière la dimension politique de cette perception : en activant ou en refusant d’activer la projection d’une intériorité sur une machine, nous participons à définir les contours de ce qui est reconnu comme humain. Uncanny Valley nous rappelle ainsi que le regard est un lieu de pouvoir et de responsabilité, et que nos réponses perceptives face à la machine prolongent — ou déplacent — les normes de reconnaissance sociale qui gouvernent nos interactions quotidiennes.

Publics et régimes de co-construction perceptif La présence de l’androïde repose sur un trouble que le spectateur est activement invité à co-produire. Le dispositif scénique ne cherche pas à duper ni à imposer une illusion parfaite : il met en scène une figure dont l’humanité est toujours (re)mise en question. Ce n’est pas l’androïde qui impose la confusion, mais bien le regard du public qui oscille, qui comble les vides, qui imagine une intériorité derrière la surface mécanique. Stefan Kaegi joue avec cette projection : l’absence de Thomas Melle sur scène crée une béance que le robot remplit, de manière partielle, incomplète, et c’est précisément cette incomplétude qui convoque l’imagination du public. Le.la spectateur.ice est face à une machine, iel en perçoit les limites, les dysfonctionnements, et pourtant il est affecté par le récit intime qui se déploie, par la voix qui se confie sur sa santé mentale. Ce mécanisme perceptif rejoint ce que la chercheuse Izabella Pluta identifie comme une « mise en abyme de la machine » (Pluta, 2024), où le public est amené à expérimenter la porosité des frontières entre le vivant et l’automatisé. Pourtant, ce trouble n’existe que parce qu’il est activement soutenu par le regard des spectateur.ices : c’est dans l’acte même de percevoir que se déploie un sentiment d'indécision. La question n’est donc pas seulement : qui est humain ici ? Mais aussi : qu’est-ce que je projette sur ce double pour lui prêter une humanitude ? L’étrangeté n’est pas un effet unilatéral de la machine ; elle est le produit d’une négociation cognitive et sensorielle permanente En ce sens, ce régime de co-construction perceptive fait des spectateur.ices des agents co-producteur.ices sur sens assigné aux présences scéniques , des acteur.ices implicites dans l’activation dans la nature fluctuante assignée au robot. En cela, Uncanny Valley interroge la responsabilité du regard : quelles projections, quels désirs, quelles normes activons-nous dans notre manière de percevoir l’autre, qu’il soit humain ou technologique ? Cette question est d’autant plus urgente que les technologies contemporaines multiplient les dispositifs d’interfaces anthropomorphiques dans une multiplicité de secteur. Kaegi met en lumière la dimension politique de cette perception : en activant ou en refusant d’activer la projection d’une intériorité sur une machine, nous participons à définir les contours de ce qui est reconnu comme humain. Uncanny Valley nous rappelle ainsi que le regard est un lieu de pouvoir et de responsabilité, et que nos réponses perceptives face à la machine prolongent — ou déplacent — les normes de reconnaissance sociale qui gouvernent nos interactions quotidiennes. Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug Le robot sur scène n’est pas parfait. Il est fragile, exposé, et c’est précisément cette imperfection qui produit une forme d’émotion inédite. Dans Uncanny Valley, Stefan Kaegi ne propose pas une machine triomphante, optimisée, mais un double dont les failles sont visibles, presque ostentatoires. Ce sont ces bugs, ces micro-dysfonctionnements, qui viennent troubler la perception du spectateur et créer un espace d’affect et de réflexivité. Loin de chercher à masquer ces défauts, la mise en scène semble les revendiquer comme une manière de rappeler que toute technologie est aussi vulnérable que le vivant qu’elle prétend simuler ou prolonger. En exposant la défaillance comme une qualité, le spectacle refuse l’imaginaire d’un robot tout-puissant et interroge les normes de la performance elles-mêmes : qu’est-ce qu’un corps qui fonctionne « bien » ? Qu’est-ce qu’un geste fluide ou légitime ? En cela, Uncanny Valley s’écarte des scénarios techno-utopistes transhumanistes où la machine viendrait pallier ou corriger les failles dites humaines. Ici, l’androïde rend sensible le continuum du ratage au sein duquel humain.e et machines s’inscrivent. Il met en crise l’idée même d’une supériorité technologique, et rappelle que la condition humaine est inséparable d’une capacité à faillir. Le dysfonctionnement devient un langage, une forme d’adresse au spectateur.ice. La faille, le bug, l’échec devient un lieu de partage. Cette poétique des erreurs propose ainsi une autre lecture du technocare. Soigner n’est pas ici stabiliser ou corriger, mais rendre visibles les espaces de vulnérabilité, sans les effacer. Ce geste artistique ouvre une réflexion précieuse : que pouvons-nous apprendre de nos technologies si nous acceptons de les concevoir non pas comme des prothèses parfaites, mais comme des êtres faillibles, partageant avec nous des états de précarité? Et si Melle exprime le souhait de « fonctionner de façon fluide », la performance elle-même semble poser une autre question, plus radicale : à quoi renonçons-nous lorsque nous cherchons à nous normaliser par la machine ? Peut-on concevoir une technoscience du soin qui échappe à l’impératif de l’optimisation et de la productivité ?

Technologies de la vulnérabilité – une politique du bug Le robot sur scène n’est pas parfait. Il est fragile, exposé, et c’est précisément cette imperfection qui produit une forme d’émotion inédite. Dans Uncanny Valley, Stefan Kaegi ne propose pas une machine triomphante, optimisée, mais un double dont les failles sont visibles, presque ostentatoires. Ce sont ces bugs, ces micro-dysfonctionnements, qui viennent troubler la perception du spectateur et créer un espace d’affect et de réflexivité. Loin de chercher à masquer ces défauts, la mise en scène semble les revendiquer comme une manière de rappeler que toute technologie est aussi vulnérable que le vivant qu’elle prétend simuler ou prolonger. En exposant la défaillance comme une qualité, le spectacle refuse l’imaginaire d’un robot tout-puissant et interroge les normes de la performance elles-mêmes : qu’est-ce qu’un corps qui fonctionne « bien » ? Qu’est-ce qu’un geste fluide ou légitime ? En cela, Uncanny Valley s’écarte des scénarios techno-utopistes transhumanistes où la machine viendrait pallier ou corriger les failles dites humaines. Ici, l’androïde rend sensible le continuum du ratage au sein duquel humain.e et machines s’inscrivent. Il met en crise l’idée même d’une supériorité technologique, et rappelle que la condition humaine est inséparable d’une capacité à faillir. Le dysfonctionnement devient un langage, une forme d’adresse au spectateur.ice. La faille, le bug, l’échec devient un lieu de partage. Cette poétique des erreurs propose ainsi une autre lecture du technocare. Soigner n’est pas ici stabiliser ou corriger, mais rendre visibles les espaces de vulnérabilité, sans les effacer. Ce geste artistique ouvre une réflexion précieuse : que pouvons-nous apprendre de nos technologies si nous acceptons de les concevoir non pas comme des prothèses parfaites, mais comme des êtres faillibles, partageant avec nous des états de précarité? Et si Melle exprime le souhait de « fonctionner de façon fluide », la performance elle-même semble poser une autre question, plus radicale : à quoi renonçons-nous lorsque nous cherchons à nous normaliser par la machine ? Peut-on concevoir une technoscience du soin qui échappe à l’impératif de l’optimisation et de la productivité ? Automatisation du concept de normalité Formulée en 1970, la théorie de la Vallée de l’étrange de Mori Masahiro décrit le malaise que suscitent chez l’humain.e certaines figures artificielles dont l’apparence est presque, mais pas tout à fait, humaine. Selon Mori, plus un robot semble familier et anthropomorphe au yeux de l’humain.e qui le contemple, plus il lui inspire confiance. Cela dit, toujours selon Mori, lorsque le robot atteint une imitation imparfaite, le public peut ressentir de l’inquiétude et de l’étrangeté face à celui-ci. Ce point critique, que le roboticien japonais nomme l’Uncanny Valley, est occupé par des figures ambiguës : cadavres, zombies, prothèses, androïde trop vraisemblable. Au sommet de cette courbe trône une figure précise : une « personne en bonne santé », censée incarner le point d’ancrage de l’identification et de l’acceptabilité sociale. De ce fait, Mori établit alors comme repère ultime de la familiarité la « personne en bonne santé » – sans jamais préciser à quel modèle humain il se réfère. Or, comme le rappelle Jennifer Rhee (2018), ce référent soi-disant universel est en réalité un idéal normatif, un standard culturellement situé, qui marginalise toute personne s’écartant des normes conventionnelles. Cette normalité, loin d’être neutre, s’inscrit dans un régime capacitiste, où la déviation par rapport à un corps ou un comportement standardisé est perçue comme source d’étrangeté. C’est précisément ce que Uncanny Valley de Stefan Kaegi met en lumière. Thomas Melle, dont le double robotique occupe la scène, est confronté au mythe de la normalité, et à sa technologisation, qu’il ne peut incarner en raison de la sévérité de ses épisodes maniques et dépressifs. Le projet de se « robotiser » devient alors une tentative de stabilisation, d’alignement sur une norme sociale et émotionnelle que son propre corps défie. La force de la performance Uncanny Valley réside dans la manière dont Stefan Kaegi et Thomas Melle déjouent cette injonction à la normalité. Le projet de Melle de se robotiser, en créant un double mécatronique de lui-même, s’ancre dans un désir de stabilisation : il s’agit pour lui d’échapper à l’imprévisibilité de ses épisodes, de lisser les variations de son affectivité afin de répondre aux attentes de constance et de performance imposés par nos sociétés contemporaines capitalistes. Ironiquement, son double mécanique, perçu comme fiable et prévisible, semble plus conforme à l’idéal humain que Melle lui-même. Kaegi révèle ici la persistance d’une robotique fondée sur des standards socio-scientifiques étroits. Le spectacle interroge : qui a le droit d’être perçu comme « humain » ? Et selon quels critères ? En exposant ce processus d’exclusion, Uncanny Valley propose une critique subtile de la manière dont la robotique – et ses théories fondatrices comme celle de Mori – reproduisent et matérialisent des normes discriminantes. Cette création met ainsi en lumière la manière dont la robotique matérialise les standards sociaux de santé et de productivité. En intégrant ces normes à la conception même des agents robotiques, la science confère à ces dispositifs une forme d’autorité et d’objectivité, tout en perpétuant des biais sociaux profondément ancrés. En ce sens, ce spectacle questionne la frontière entre soin et normalisation, entre stabilisation thérapeutique et optimisation technocapitaliste. La performance de Kaegi et Melle rappelle que ces discours sur la santé et la normalité ne sont jamais neutres : ils façonnent les corps, les subjectivités, et les technologies. Uncanny Valley ne se contente pas de mettre en scène un androïde : il expose les logiques diffractées par lesquelles les valeurs humaines, les théories scientifiques et les objets technologiques co-produisent notre rapport à la santé mentale. À travers cette dramaturgie, le spectacle nous invite à une vigilance critique : prendre soin des théories et des discours qui nourrissent la fabrication de nos technologies, c’est prendre soin de leurs effets sur nos vies sensibles.

Automatisation du concept de normalité Formulée en 1970, la théorie de la Vallée de l’étrange de Mori Masahiro décrit le malaise que suscitent chez l’humain.e certaines figures artificielles dont l’apparence est presque, mais pas tout à fait, humaine. Selon Mori, plus un robot semble familier et anthropomorphe au yeux de l’humain.e qui le contemple, plus il lui inspire confiance. Cela dit, toujours selon Mori, lorsque le robot atteint une imitation imparfaite, le public peut ressentir de l’inquiétude et de l’étrangeté face à celui-ci. Ce point critique, que le roboticien japonais nomme l’Uncanny Valley, est occupé par des figures ambiguës : cadavres, zombies, prothèses, androïde trop vraisemblable. Au sommet de cette courbe trône une figure précise : une « personne en bonne santé », censée incarner le point d’ancrage de l’identification et de l’acceptabilité sociale. De ce fait, Mori établit alors comme repère ultime de la familiarité la « personne en bonne santé » – sans jamais préciser à quel modèle humain il se réfère. Or, comme le rappelle Jennifer Rhee (2018), ce référent soi-disant universel est en réalité un idéal normatif, un standard culturellement situé, qui marginalise toute personne s’écartant des normes conventionnelles. Cette normalité, loin d’être neutre, s’inscrit dans un régime capacitiste, où la déviation par rapport à un corps ou un comportement standardisé est perçue comme source d’étrangeté. C’est précisément ce que Uncanny Valley de Stefan Kaegi met en lumière. Thomas Melle, dont le double robotique occupe la scène, est confronté au mythe de la normalité, et à sa technologisation, qu’il ne peut incarner en raison de la sévérité de ses épisodes maniques et dépressifs. Le projet de se « robotiser » devient alors une tentative de stabilisation, d’alignement sur une norme sociale et émotionnelle que son propre corps défie. La force de la performance Uncanny Valley réside dans la manière dont Stefan Kaegi et Thomas Melle déjouent cette injonction à la normalité. Le projet de Melle de se robotiser, en créant un double mécatronique de lui-même, s’ancre dans un désir de stabilisation : il s’agit pour lui d’échapper à l’imprévisibilité de ses épisodes, de lisser les variations de son affectivité afin de répondre aux attentes de constance et de performance imposés par nos sociétés contemporaines capitalistes. Ironiquement, son double mécanique, perçu comme fiable et prévisible, semble plus conforme à l’idéal humain que Melle lui-même. Kaegi révèle ici la persistance d’une robotique fondée sur des standards socio-scientifiques étroits. Le spectacle interroge : qui a le droit d’être perçu comme « humain » ? Et selon quels critères ? En exposant ce processus d’exclusion, Uncanny Valley propose une critique subtile de la manière dont la robotique – et ses théories fondatrices comme celle de Mori – reproduisent et matérialisent des normes discriminantes. Cette création met ainsi en lumière la manière dont la robotique matérialise les standards sociaux de santé et de productivité. En intégrant ces normes à la conception même des agents robotiques, la science confère à ces dispositifs une forme d’autorité et d’objectivité, tout en perpétuant des biais sociaux profondément ancrés. En ce sens, ce spectacle questionne la frontière entre soin et normalisation, entre stabilisation thérapeutique et optimisation technocapitaliste. La performance de Kaegi et Melle rappelle que ces discours sur la santé et la normalité ne sont jamais neutres : ils façonnent les corps, les subjectivités, et les technologies. Uncanny Valley ne se contente pas de mettre en scène un androïde : il expose les logiques diffractées par lesquelles les valeurs humaines, les théories scientifiques et les objets technologiques co-produisent notre rapport à la santé mentale. À travers cette dramaturgie, le spectacle nous invite à une vigilance critique : prendre soin des théories et des discours qui nourrissent la fabrication de nos technologies, c’est prendre soin de leurs effets sur nos vies sensibles. Effets de présence, effets de substitution Uncanny Valley met en scène un double mécanique dont l’objectif n’est pas de tromper les spectateur.ices quand à la nature ontologique de ce qui se tient devant elleux, mais bien de les maintenir dans une oscillation constante entre identification et distanciation. Là où tant de créations robotiques poursuivent l’horizon d’un mimétisme parfait — ce rêve de rendre les machines indiscernables des humain.es —, le spectacle de Stefan Kaegi semble au contraire déjouer cette tentation. Il n’efface jamais les indices de la fabrication. En ce sens, l’androïde de Melle est présenté avec son crâne-hardware ouvert, laissant apparaître des circuits et des câblages, comme un rappel méthodique de son statut de machine. Certains dysfonctionnements (un œil qui ne cligne plus, un geste qui se fige) viennent renforcer cette conscience de l’artifice. Et pourtant, malgré ces signes visibles de sa condition machinique, la figure du robot suscite un effet de présence singulier. Ce paradoxe est au cœur de la performance : ce n’est pas l’illusion de la vie qui trouble, mais l’instabilité de la frontière entre le vivant et l’automatisé. L’androïde parle au nom de Melle, partage ses expériences les plus intimes, tandis que le corps biologique de l’écrivain est absent. Comme le souligne Izabella Pluta dans Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine (2024), « la question du brouillage des frontières entre le comportement de l’être humain et du robot est une préoccupation récurrente de certains metteurs en scène ». Ce jeu d’absence-présence déstabilise la réception en salle : le public est face à un objet technique qui est littéralement traversé par des instances narratives profondément humaines. Uncanny Valley se situe précisément dans cette zone d’indécidabilité : ni pur simulacre, ni simple démonstration technologique, le double de Melle s’érige une figure-limite. L’effet de présence qu’il produit n’efface pas la distance entre l’humain.e et la machine, mais rend celle-ci instable, fragile, continuellement reconfigurée. Ce trouble perceptif, que Kaegi met en œuvre en exposant à la fois la précision mimétique et les défauts de la machine, invite à reconsidérer nos propres rapports aux technologies d’imitation. Dans Uncanny Valley, l’androïde ne supplante pas l’auteur : il prolonge une parole, il externalise un vécu, tout en rappelant que cette délégation de soi à la machine n’est jamais exempte de tension. Le spectacle ne donne pas de réponse définitive, mais il rend visible ce champ de forces où l’auto-soin, l’autonomie et la présence se négocient à travers la matière même du corps machinique.

Effets de présence, effets de substitution Uncanny Valley met en scène un double mécanique dont l’objectif n’est pas de tromper les spectateur.ices quand à la nature ontologique de ce qui se tient devant elleux, mais bien de les maintenir dans une oscillation constante entre identification et distanciation. Là où tant de créations robotiques poursuivent l’horizon d’un mimétisme parfait — ce rêve de rendre les machines indiscernables des humain.es —, le spectacle de Stefan Kaegi semble au contraire déjouer cette tentation. Il n’efface jamais les indices de la fabrication. En ce sens, l’androïde de Melle est présenté avec son crâne-hardware ouvert, laissant apparaître des circuits et des câblages, comme un rappel méthodique de son statut de machine. Certains dysfonctionnements (un œil qui ne cligne plus, un geste qui se fige) viennent renforcer cette conscience de l’artifice. Et pourtant, malgré ces signes visibles de sa condition machinique, la figure du robot suscite un effet de présence singulier. Ce paradoxe est au cœur de la performance : ce n’est pas l’illusion de la vie qui trouble, mais l’instabilité de la frontière entre le vivant et l’automatisé. L’androïde parle au nom de Melle, partage ses expériences les plus intimes, tandis que le corps biologique de l’écrivain est absent. Comme le souligne Izabella Pluta dans Visions de l’IA dans la création scénique contemporaine (2024), « la question du brouillage des frontières entre le comportement de l’être humain et du robot est une préoccupation récurrente de certains metteurs en scène ». Ce jeu d’absence-présence déstabilise la réception en salle : le public est face à un objet technique qui est littéralement traversé par des instances narratives profondément humaines. Uncanny Valley se situe précisément dans cette zone d’indécidabilité : ni pur simulacre, ni simple démonstration technologique, le double de Melle s’érige une figure-limite. L’effet de présence qu’il produit n’efface pas la distance entre l’humain.e et la machine, mais rend celle-ci instable, fragile, continuellement reconfigurée. Ce trouble perceptif, que Kaegi met en œuvre en exposant à la fois la précision mimétique et les défauts de la machine, invite à reconsidérer nos propres rapports aux technologies d’imitation. Dans Uncanny Valley, l’androïde ne supplante pas l’auteur : il prolonge une parole, il externalise un vécu, tout en rappelant que cette délégation de soi à la machine n’est jamais exempte de tension. Le spectacle ne donne pas de réponse définitive, mais il rend visible ce champ de forces où l’auto-soin, l’autonomie et la présence se négocient à travers la matière même du corps machinique. Optimiser les affects : machiniser le sensible Le spectacle Uncanny Valley met en scène une conférence performée par un double robotique de l’écrivain allemand Thomas Melle. L’androïde, calqué avec précision sur la voix, le visage et les gestes de l’auteur, s’adresse au public en retraçant les expériences de Melle avec son diagnostic de bipolarité. Ce qui est en jeu dans Uncanny Valley, ce n’est pas seulement la reproduction fidèle d’un corps et d’une voix, mais bien l’exploration des mécanismes de stabilisation émotionnelle qu’offre (ou promet) la technologie. Le robot devient ici une « prothèse intégrale », un outil censé prendre le relais là où le corps humain faillit, où l’esprit se fragilise. Melle formule lui-même cette hypothèse au cours du spectacle : « Et si une machine pouvait garantir une forme de stabilité émotionnelle que mon propre organisme ne me permet pas ? ». La robotisation de son double est donc mise en scène ici comme une tentative de maîtriser la dimension dite aléatoire derrière les épisodes maniques et dépressifs vécu par l’auteur, de neutraliser l’instabilité affective grâce à une extériorisation technologique du soi. À titre de membre du public, à quoi assiste-t-on alors ? À un acte d’émancipation ou à une nouvelle forme de contrôle de soi ? La duplication du corps de Melle fonctionne-t-elle comme une forme radicale de soin, une stratégie de technologisation du soin ? Ou bien s’agit-il d’une internalisation des impératifs de performance et de régularité inhérents au technocapitalisme, où la machine sert à réguler non seulement le travail mais aussi le sensible? Si le robot peut représenter un refuge pour Melle, il devient aussi le symptôme d’une standardisation des affects par la machine. La scène devient alors le lieu d’un paradoxe : c’est en se dépossédant de sa voix et de son corps que Melle tente de se réapproprier une forme de stabilité. Ce geste radical, où le sujet humain s’efface derrière un agent machinique, invite à repenser la relation entre l’humain.e, la technologie et le soin, dans un espace où la distinction entre réparation et optimisation reste poreuse.

Optimiser les affects : machiniser le sensible Le spectacle Uncanny Valley met en scène une conférence performée par un double robotique de l’écrivain allemand Thomas Melle. L’androïde, calqué avec précision sur la voix, le visage et les gestes de l’auteur, s’adresse au public en retraçant les expériences de Melle avec son diagnostic de bipolarité. Ce qui est en jeu dans Uncanny Valley, ce n’est pas seulement la reproduction fidèle d’un corps et d’une voix, mais bien l’exploration des mécanismes de stabilisation émotionnelle qu’offre (ou promet) la technologie. Le robot devient ici une « prothèse intégrale », un outil censé prendre le relais là où le corps humain faillit, où l’esprit se fragilise. Melle formule lui-même cette hypothèse au cours du spectacle : « Et si une machine pouvait garantir une forme de stabilité émotionnelle que mon propre organisme ne me permet pas ? ». La robotisation de son double est donc mise en scène ici comme une tentative de maîtriser la dimension dite aléatoire derrière les épisodes maniques et dépressifs vécu par l’auteur, de neutraliser l’instabilité affective grâce à une extériorisation technologique du soi. À titre de membre du public, à quoi assiste-t-on alors ? À un acte d’émancipation ou à une nouvelle forme de contrôle de soi ? La duplication du corps de Melle fonctionne-t-elle comme une forme radicale de soin, une stratégie de technologisation du soin ? Ou bien s’agit-il d’une internalisation des impératifs de performance et de régularité inhérents au technocapitalisme, où la machine sert à réguler non seulement le travail mais aussi le sensible? Si le robot peut représenter un refuge pour Melle, il devient aussi le symptôme d’une standardisation des affects par la machine. La scène devient alors le lieu d’un paradoxe : c’est en se dépossédant de sa voix et de son corps que Melle tente de se réapproprier une forme de stabilité. Ce geste radical, où le sujet humain s’efface derrière un agent machinique, invite à repenser la relation entre l’humain.e, la technologie et le soin, dans un espace où la distinction entre réparation et optimisation reste poreuse. «Une vie intelligente», de Dominique Leclerc: rêver le numérique autrement

«Une vie intelligente», de Dominique Leclerc: rêver le numérique autrement  Une vie intelligente : Chassez le naturel

Une vie intelligente : Chassez le naturel  Une vie intelligente: Trop éparpillé pour percer l’opacité

Une vie intelligente: Trop éparpillé pour percer l’opacité  Sur les planches

Sur les planches  Against the Norm: Othering and Otherness in AI Aesthetics

Against the Norm: Othering and Otherness in AI Aesthetics  Across Bodily and Disciplinary Borders: Hybridity as methodology, expression, dynamic

Across Bodily and Disciplinary Borders: Hybridity as methodology, expression, dynamic  The Black Box Aesthetics: Performative Dynamics Between Artificial Intelligence and Human Interactive Staging

The Black Box Aesthetics: Performative Dynamics Between Artificial Intelligence and Human Interactive Staging  Shaping the Biology of Emotion: Emovere, an Interactive Performance

Shaping the Biology of Emotion: Emovere, an Interactive Performance  Bodily Extensions and Performance

Bodily Extensions and Performance  Beyond the Cyborg: Performance, Attunement and Autonomous Computation

Beyond the Cyborg: Performance, Attunement and Autonomous Computation  Marco Donnarumma: Body as music instrument

Marco Donnarumma: Body as music instrument  Plagiary - Photo groupé (close up)

Plagiary - Photo groupé (close up)  Plagiary - Ensemble des interprètes et instructions algorithmiques

Plagiary - Ensemble des interprètes et instructions algorithmiques  Plagiary - Instructions textuelles et passage dialogué

Plagiary - Instructions textuelles et passage dialogué  Plagiary - Improvisations chorégraphiques

Plagiary - Improvisations chorégraphiques  Plagiary - Entrevue avec Alisdair Macindoe

Plagiary - Entrevue avec Alisdair Macindoe  Plagiary - Bande annonce du spectacle